前提

病院には毎日、多数の電話がかかってきます。外来予約の変更、救急受診の相談、診療内容に関する質問、その他細々とした問い合わせまで――その数は1日100件を超えることも珍しくありません。

ところが、この「患者さんや地域からの生の声」は、十分に経営に活かされていないのが現状です。投書箱やアンケートに比べ、電話は圧倒的に多い情報源であるにもかかわらず、院長や経営層に届くことはほとんどありません。

分析

これまで病院内では、投書やアンケートの声に返答して掲示する取り組みが一般的でした。しかし、それは「強い不満」や「大きな感謝」といった、一部の人だけが発信する意見に偏りがちです。

一方、電話問い合わせは日常的かつ網羅的で、地域住民がどんな場面で困っているのかを如実に反映します。

この「宝の山」をAIで分析し、定期的にまとめて院長に報告する仕組みを作ることで、経営判断や現場改善に直結させることができます。

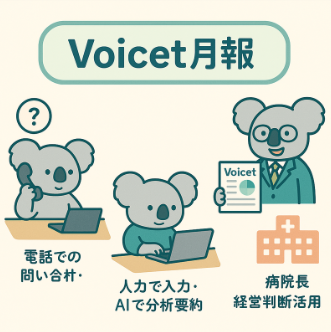

提案:「Voicet月報」

具体的には、以下の仕組みを想定しています。

(1)電話交換手が内容を簡単に入力する

(2)AIが問い合わせを分類・要約し、改善提案を作成する

例:救急受診相談、予約変更、診療に関する問い合わせ、その他

(3)分析結果を「Voicet月報」として院長に提出

(4)院長が院内にフィードバックし、情報共有や改善指示に活用

こうすることで、「〇月に多かった問い合わせトップ5」や「患者が繰り返し困っている点」が一目でわかり、院内全体の当事者意識を高めることができます。

さらに、このデータを活用すれば次のようなメリットがあります。

たとえば――

・「予約変更の電話が毎日多い」ことがわかれば、オンライン予約システムやリマインドメールの導入につなげられます。

・「救急外来の受診可否に関する問い合わせが頻発」しているなら、WebやSNSで救急受診の目安を分かりやすく発信することで、電話負担を減らせます。

・「入院費用に関する質問」が多ければ、会計窓口の案内文書を改訂したり、FAQを配布するなどの改善が考えられます。

・「予防接種スケジュール」や「健診の申し込み」に関する問い合わせが多ければ、院内掲示や公式SNSで集中的に情報発信することで、患者さんの不安を軽減できます。

・「駐車場や送迎バス」に関する質問が繰り返されるなら、病院案内パンフレットやホームページに地図・写真付きの説明を追加すべきと判断できます。

・「特定の診療科の診療日」に関する問い合わせが目立つ場合は、その診療科の紹介記事を広報誌やWebで特集することで、認知度向上につながります。

・「患者が何に困っているのか」を数字で把握できることは、経営資源の配分を決めるうえで大きな助けになります。たとえば「検査予約の混乱」が目立つなら、検査部門に人員を増やす判断を後押しできます。

・「救急相談の増加」や「高齢者からの問い合わせの増加」が見えれば、地域包括ケアや在宅医療との連携を強化すべきタイミングを逃さずに済みます。

・広報部にとっては、「実際に患者が何を知りたがっているのか」という“生の声”を直接把握できる貴重な材料です。これに基づいて、院内ポスター、広報誌、SNS投稿を患者ニーズに即したものへと改善できます。

・さらに、繰り返し寄せられる問い合わせをFAQ化すれば、職員の説明負担を減らしつつ、患者サービスの向上につなげられます。

つまり、Voicet月報は「単なるAI分析のレポート」ではなく、**現場改善の羅針盤であり、広報戦略の素材であり、院長の意思決定を支える“地域の声の翻訳機”**となるのです。

結論

日常的な電話対応は「雑務」に見えますが、視点を変えると「地域からの生きたデータ」です。看護師や事務スタッフにとっても、問い合わせ内容が可視化されれば「患者さんはこんなところで困っているのか」と実感を持てます。院長にとっても、現場に潜む課題を把握する強力なツールになるでしょう。

秘書ユナの視点

安全対策や感染対策に加えて、将来的には「患者からの問い合わせ対応」そのものが診療報酬加算として評価される可能性があります。

AIを活用したVoicet月報は、単なる効率化の道具ではなく、病院の価値を高める経営戦略の一部となりうるのです。