高カリウム血症の患者さんを受け入れるとき、

多くの人がまず「モニターをつけておこう」と考えます。

もちろん正しい判断です。

けれど――モニター心電図だけを見て安心してはいけません。

高カリウム血症の心電図変化

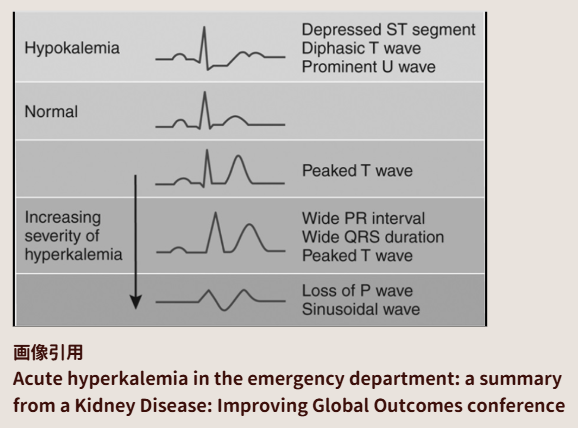

血清カリウムが上がると、心筋細胞の電気的バランスが変わります。

最初に現れるのは、T波の変化です。

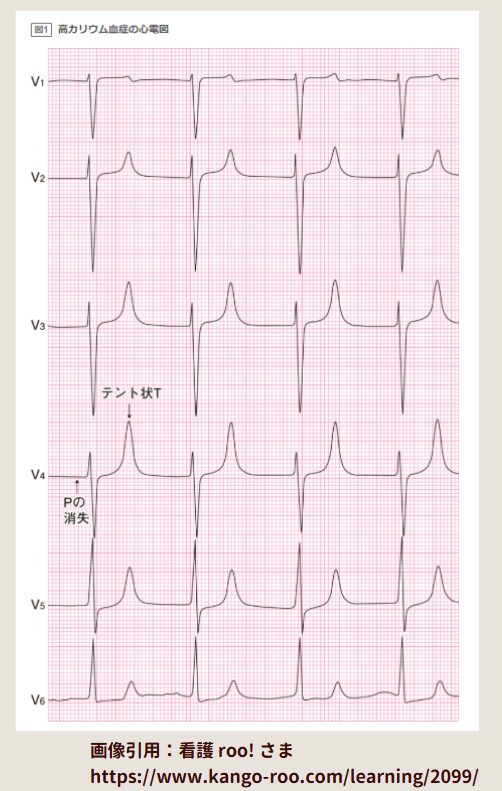

少しずつ高く、そして鋭くなっていく。いわゆる「テント状T波」。

そのあとに、P波が小さくなり、消え、

やがてQRSが広がって、全体の波形が鈍くなります。

最終的には、洞停止や心室細動へと進むこともあります。

だからこそ――初期のT波を見逃さないことが、何より大切なのです。

参考文献

Hudak L, Jaraisy A, Haj S, Muhsen K.

Acute hyperkalemia in the emergency department: a summary from a Kidney Disease: Improving Global Outcomes conference.

European Journal of Emergency Medicine. 2020.

論文全文はこちら(LWW Journal)

モニター心電図の落とし穴

病棟で使うモニターの多くは、Ⅱ誘導。

これは不整脈を見つけるために選ばれたリードです。

P波がはっきり見える。

だから、リズムを監視するにはちょうどいい。

でも、T波の形を見るには、あまり向いていません。

Ⅱ誘導は四肢誘導のひとつで、心臓を「遠くから」眺めている角度。

そのぶん、T波の微妙な変化を捉えにくいのです。

つまり――

モニター上の波形がきれいに見えていても、

胸部誘導ではすでにテント状T波が出ている、ということが起こりえます。

テント状T波が現れやすい場所

臨床の画像を見比べていくと、

テント状T波は前胸部誘導、とくにV2〜V4あたりに目立つことが多いようです。

Ⅱ誘導では平凡に見えても、

胸部誘導で見ると「こんなに鋭いのか」と驚くことがある。

だから、血清カリウムが高い患者では、

モニターだけでなく、12誘導心電図を定期的に確認することが自然です。

前提・分析・結論

前提

高カリウム血症では、心電図変化が命を救うサインになる。

ただし、モニターⅡ誘導だけでは見逃されることがある。

分析

モニターは不整脈監視に最適だが、T波の尖鋭化には鈍感。

前胸部誘導では変化がはっきり現れるため、定期的な12誘導心電図が必要。

結論

「モニターで安心せず、胸部で確かめる」。

この一手間が、患者の安全を守る。

英語で言ってみる

Lead II monitoring is ideal for rhythm observation, but less sensitive to T-wave morphology.

(Ⅱ誘導モニターはリズムの監視には最適だが、T波の形態変化には鈍感である。)