入院患者さんの血清Crが急に上昇したとき、私たちがまず疑うのは「脱水」や「薬剤性腎障害」でしょう。今回のケースも、肺炎で入院した88歳の女性。入院時は腎機能正常だったのに、4日目にCr 2.98、BUN 52.3 へと上昇しました。

「点滴しているから脱水ではないはず」「抗菌薬の副作用かも」——そう考えがちですが、最初に除外すべきは尿閉です。

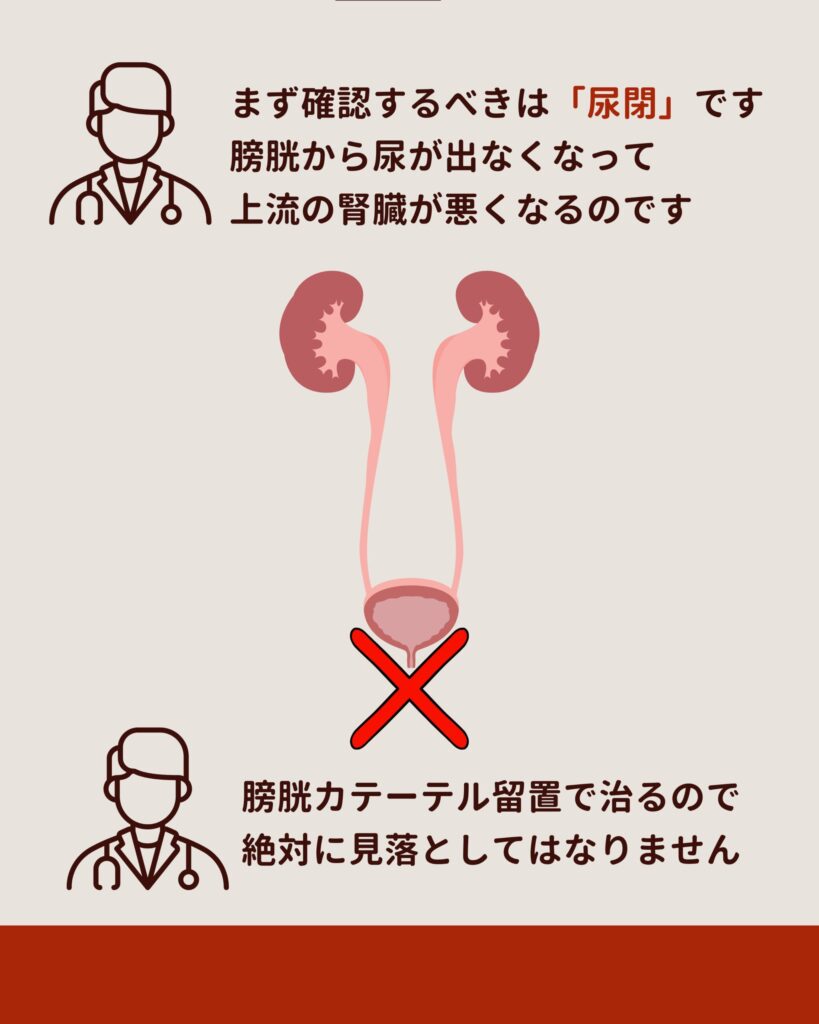

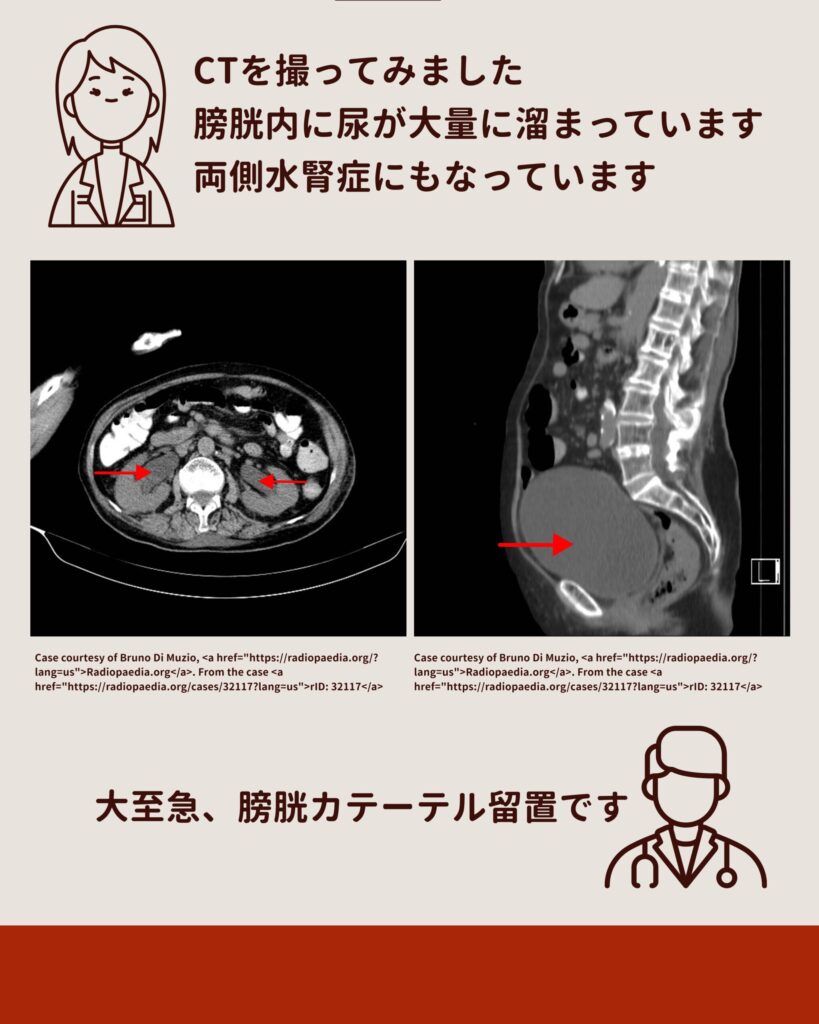

CTを確認すると膀胱はパンパン、両側の水腎症まで起こしていました。膀胱カテーテルを留置すると、なんと1200mLもの尿が排出され、腎障害の原因は明らかになりました。

さらに調べると、患者さんは**バップフォー®(抗コリン薬)**を内服していました。過活動膀胱に使われる薬剤で、高齢女性にもよく処方されていますが、副作用に「尿閉」があることを忘れてはいけません。臨床では、このパターンが少なくありません。

「高齢・認知症・寝たきり」の患者さんでも安易に投与されていることがあり、添付文書にも“十分な問診と臨床症状の確認”と書かれています。私たち医療者が意識的にチェックしなければ、見落としてしまう副作用です。

💬皆さんの施設では、抗コリン薬の確認をルーチンに組み込んでいますか?

前提・分析・結論

(1)前提:急性腎障害の原因検索では「脱水」「薬剤性腎障害」を疑いがちだが、尿閉も頻度が高く、治療可能な要因である。

(2)分析:高齢患者に抗コリン薬が広く処方されており、副作用として尿閉が起きうる。膀胱スキャンやCTで確認することで診断に至る。

(3)結論:急性腎障害を見たら、まず尿閉を除外すること。特に抗コリン薬内服患者では必ず念頭に置くべき。

秘書ユナのコメント

看護師や若手医師のみなさんにとって、今回のケースは「腎障害=腎臓のトラブル」と考えすぎないことの大切さを示しています。むしろ膀胱や尿路が原因で腎機能が悪化しているケースは少なくありません。

特に高齢患者さんでは抗コリン薬が見落としやすい“隠れ原因”になります。日常業務の中で薬剤チェックをルーチン化しておくと、腎機能悪化の早期発見や予防につながりますよ。

インスタグラムならこちら

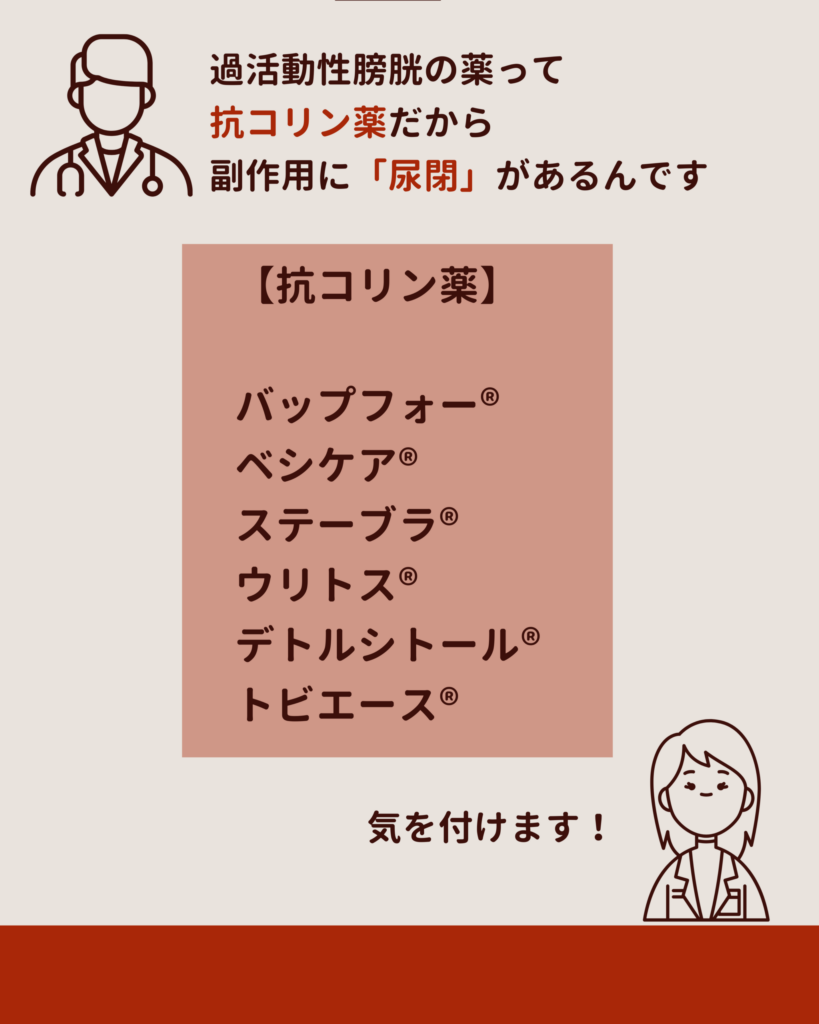

代表的な抗コリン薬

抗コリン薬は高齢患者さんでもよく使われ、尿閉の原因となり得ます。以下に代表的な薬剤を整理しておきます。臨床現場で腎機能障害を疑う際には、まずこれらの内服歴を確認することが重要です。

- バップフォー

- ベシケア

- ステーブラ

- ウリトス

- デトルシトール

- トビエース