自分が働いている病院で最もよく使われる薬から勉強するのが良いと思います。僕らの病院ならセフトリアキソンです。みなさんの病院でもセフトリアキソンじゃないですか?

セフトリアキソンとは

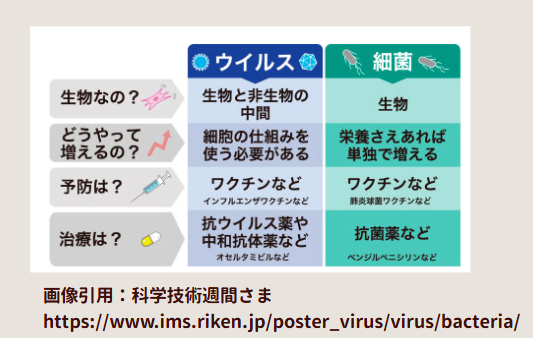

今さら何ですが、セフトリアキソンは抗生物質です。抗菌薬ともいいます。つまりは、細菌をやっつける薬です。ウイルス(例えばインフルエンザウイルス・例えばコロナウイルス)には効きません。

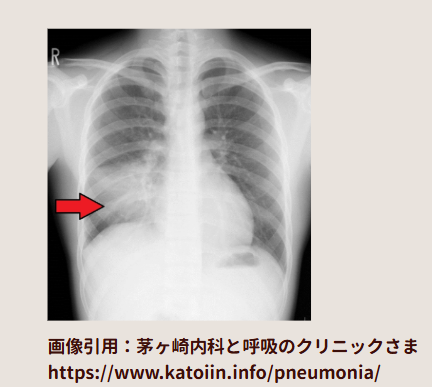

肺炎の患者さんによく使われる

肺炎の患者さんによく使われているのを見ると思います。市中肺炎の第一選択薬です。ちなみに誤嚥性肺炎では、口腔内嫌気性菌をねらって、ユナシンなどが使用されることが多いと思います。

第3世代セフェム系に分類される

第1世代:セファゾリン

第2世代:セフメタゾール

第3世代:セフトリアキソン

このあたりがよく使われていると思います。開発された順に、第1⇨第2⇨第3世代となります。

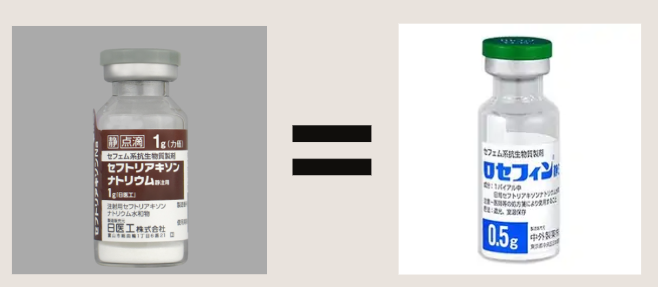

セフトリアキソン® と ロセフィン®

商品名で言えば、セフトリアキソン®とロセフィン®の2つがあります。セフトリアキソンと書けば一般名、セフトリアキソン®と書けば商品名です。アルファベットで書くときはCTRXですね。

研修医の先生でカルテに「CTRX」と書く人がいますが、カルテは1年目の看護師さんも見ますので、商品名でセフトリアキソンとかロセフィンとか書いたほうが安全だと思いますよ。

蛇足ですが「オグサワ」とか「ロキセル」とか書くのも、よろしくないと思います。知的には見えませんし、そもそも「オグサワ」というものはこの世に存在しないので、公文書であるカルテに書くのは駄目でしょう。

「ファンタスティック4」なんかも、勉強しているのは認めますが、表現の場を間違っています。

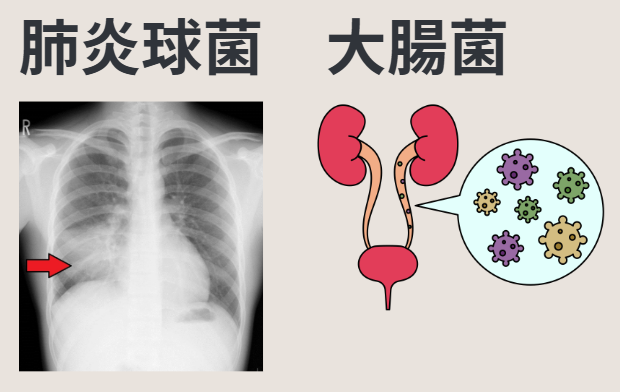

市中感染症向きの抗生物質

セフトリアキソンは市中感染症向きの抗生物質と言えるでしょう。肺炎球菌や大腸菌に強いからです。

セフトリアキソンが効かない細菌

セフトリアキソンが効かない菌として有名なのは、緑膿菌とMRSAです。これは絶対に聞かれますので、研修医の先生にはぜひ覚えてほしいと思います。

セフトリアキソンの便利さ

セフトリアキソンは1日1回投与でOKです。半減期がとても長いからです。看護師さんに喜ばれますし、訪問看護でも使いやすいです。訪問看護で1日4回投与とか無理ですから。

セフトリアキソンは腎機能が悪くても容量調節不要です。これも便利な特徴です。

セフトリアキソンは髄液移行性がいいので、髄膜炎にも使用することができます。

セフトリアキソンの副作用的なもの

セフトリアキソンで胆石ができることがあります。右季肋部痛に注意です。

セフトリアキソンで凝固因子が低下することがあります。ビタミンKを産生する腸内細菌をやっつけてしまうからです。なので、抗生剤使用中の患者さんの血液検査では、PT・APTTを測定することにしています。というか1回針を指すのは同じなので、採血の測定項目は多めにしています。血糖などは絶対だと思いますよ。

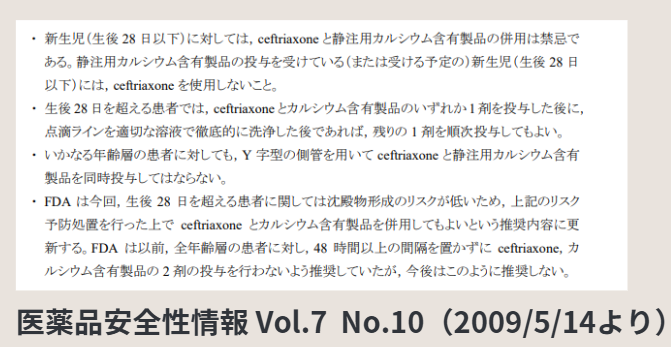

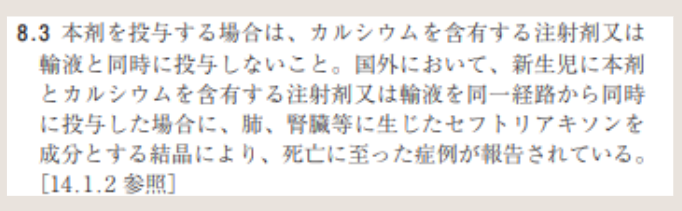

セフトリアキソンは、カルシウムの入った点滴と混ぜると、結晶が出来てしまいます。

参考文献: 医薬品安全性情報 https://www.nihs.go.jp/dig/sireport/weekly7/10090514.pdf

セフトリアキソンの添付文書にも、カルシウムを含む点滴と混ぜてはダメだと書いています。添付文書に書いてあるので、絶対にダメです。

どの点滴にカルシウムが入っているのかは覚えられません。僕らの病院ではセフトリアキソンは常に単独投与と決めています。 (インスタグラムでも投稿していますので、見てくださいね)

https://www.instagram.com/p/DITWIiqTAva/?img_index=1

人は間違える 間違えない仕組みを作る (医療安全の鉄則)

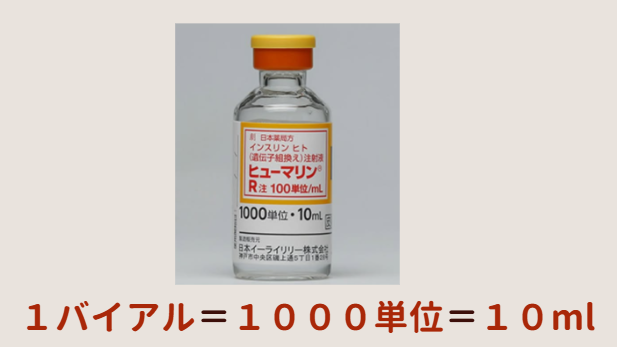

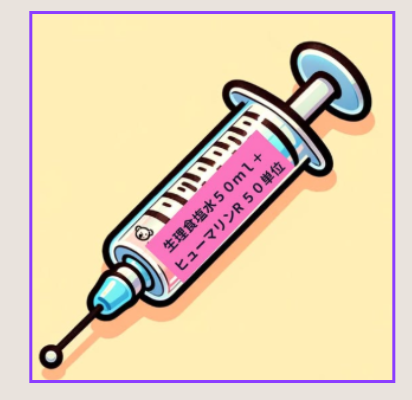

話は代わりますが、インスリンって怖いなと思っています。

何が怖いって、濃いんですよ! 1000単位とか使わないでしょう!!

インスリン量の誤投与は医療安全の鉄板ケースです。

間違えない仕組み その①

そこで考えました。GI療法専用 点滴キット です。便利でしょ。

間違えない仕組み その②

インスリン持続静注専用シリンジキットです。

特許は放棄しますので(笑)だれか作って下さい。

秘書ユナのコメント

普段は私が清書するのですが、今回の投稿は、こあら先生オリジナルです。いろいろ言いたいことがあって、筆が進んだようです。決まりにしているので、以下の前提・分析・結論は私が書いておきます。

前提・分析・結論

前提:抗菌薬の選択は「標的菌を見抜く」ことと「安全な運用ルール」の両立で決まる。

分析:CTRXは市中感染に適した守備範囲を持ち、投与設計が単純で安全管理にも向く。

結論:初期治療の第一選択として有効。リスクはチェックリスト化し、単独投与を原則にすることでヒューマンエラーを防ぐ。