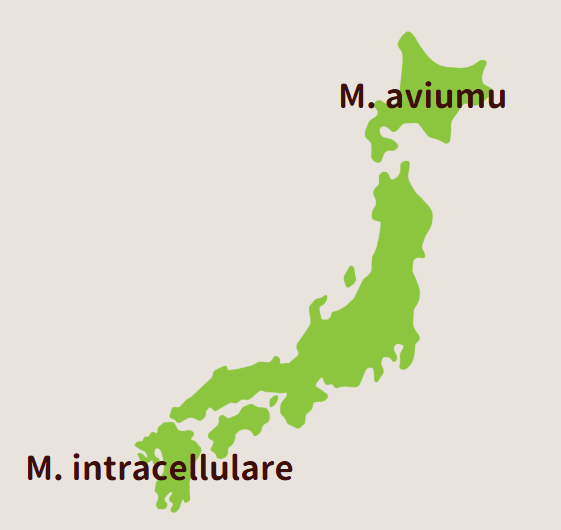

金曜勉強会での一場面です。非結核性抗酸菌症(NTM)の原因菌として知られるMAC菌について話題になりました。MACとは、Mycobacterium avium と Mycobacterium intracellulare を合わせた呼び方です。

ただし、同じ日本国内でも、地域によって「どちらが多いか」は違います。

北海道ではアビウムが多い

非結核性抗酸菌症の原因菌を比べると、北海道ではアビウム(M. avium)が優勢です。割合としては、アビウム85%、イントラセルラーレ(M. intracellulare)15%。

九州ではイントラセルラーレが多い

一方で、九州では逆にイントラセルラーレが多く、アビウム40%、イントラセルラーレ60%という比率が報告されています。地域ごとに背景環境や感染経路が違うのかもしれません。

地域特有の感染症

非結核性抗酸菌症だけでなく、日本には地域ごとに多い感染症があります。

(1)エキノコックス症

北海道に集中。キツネが関わる寄生虫感染症です。

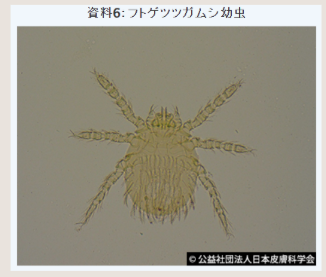

(2)つつが虫病

鹿児島県、福島県、千葉県などに多い。フトゲツツガムシが媒介します。

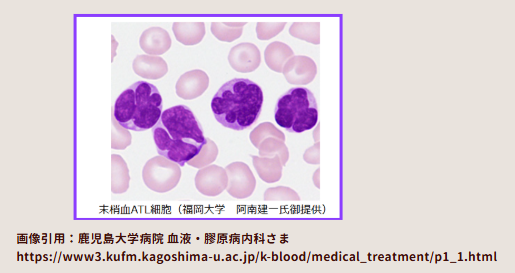

(3)HTLV-1とATL(成人T細胞白血病リンパ腫)

九州や沖縄に多い。母乳感染などによって地域に集積することが知られています。

(4)バンクロフト糸状虫(象皮症の原因)

奄美大島などでかつて見られましたが、現在では新規発症はなくなっています。

秘書ユナのコメント

一見すると同じ「日本」という枠組みでも、実際には地域の自然環境や生活習慣によって、出会う病気の種類や頻度はかなり違います。臨床医としては「この地域では何が多いのか」を頭の片隅に置いておくことが診断の助けになります。

前提・分析・結論

前提

非結核性抗酸菌症を含め、日本国内でも地域によって多い病気が異なる。

分析

・北海道ではM. aviumが多く、九州ではM. intracellulareが多い。

・エキノコックス症は北海道、つつが虫病は鹿児島・福島・千葉、HTLV-1は九州・沖縄に偏っている。

・寄生虫疾患(象皮症など)は撲滅に近いが、過去の地域性は臨床経験として重要。

結論

診断の精度を高めるには、患者の「地域性」を意識することが不可欠。医師が知識として持っているだけでなく、現場で自然に思い出せるように訓練しておくことが望ましい。