1.導入

健診で「ASTやALTが高い」と言われて受診される方は多いです。

自覚症状がなくても、肝機能障害の原因は多岐にわたります。

脂肪肝だけとは限らず、ウイルス性肝炎や自己免疫性肝疾患などが潜んでいる場合もあります。

今回は、外来でどのように検査を進めていくのかを整理してみます。

2.症例の設定

48歳の女性。

1ヶ月前の健診で AST 60, ALT 60, γ-GTP 90。

身長158cm、体重70kg。常用薬なし。アルコールは機会飲酒。

見たところ脂肪肝のような印象ですが、まずは肝障害の全体像を把握する必要があります。

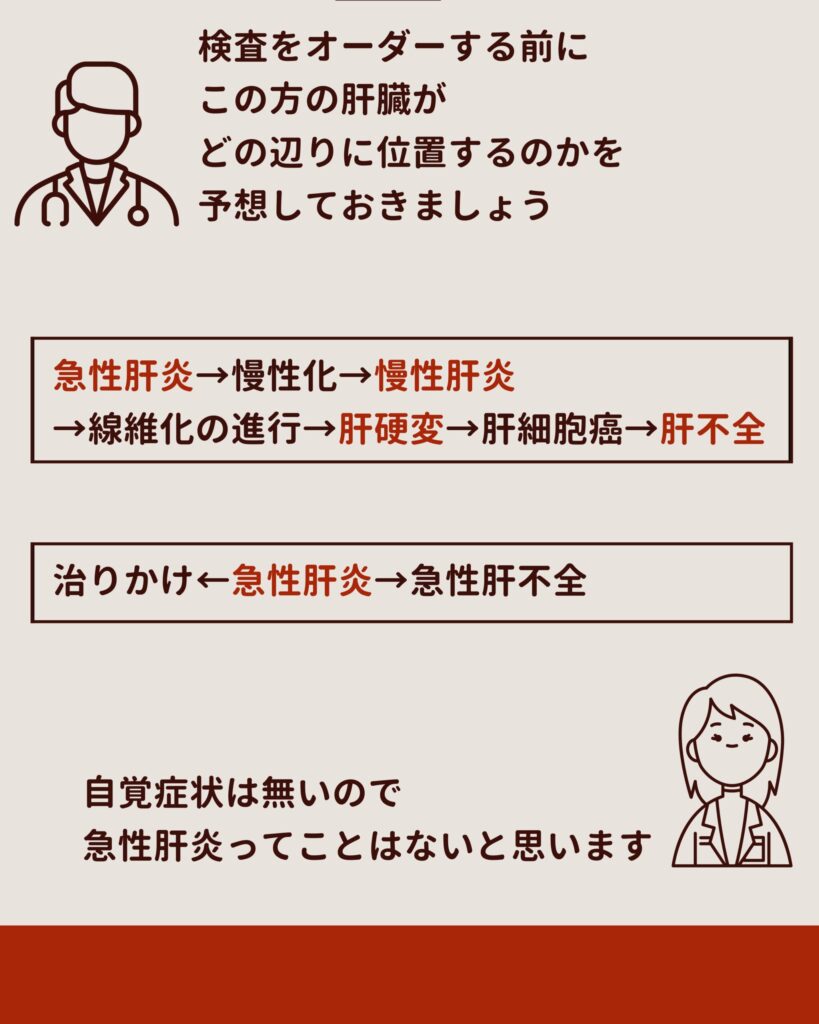

3.初期評価

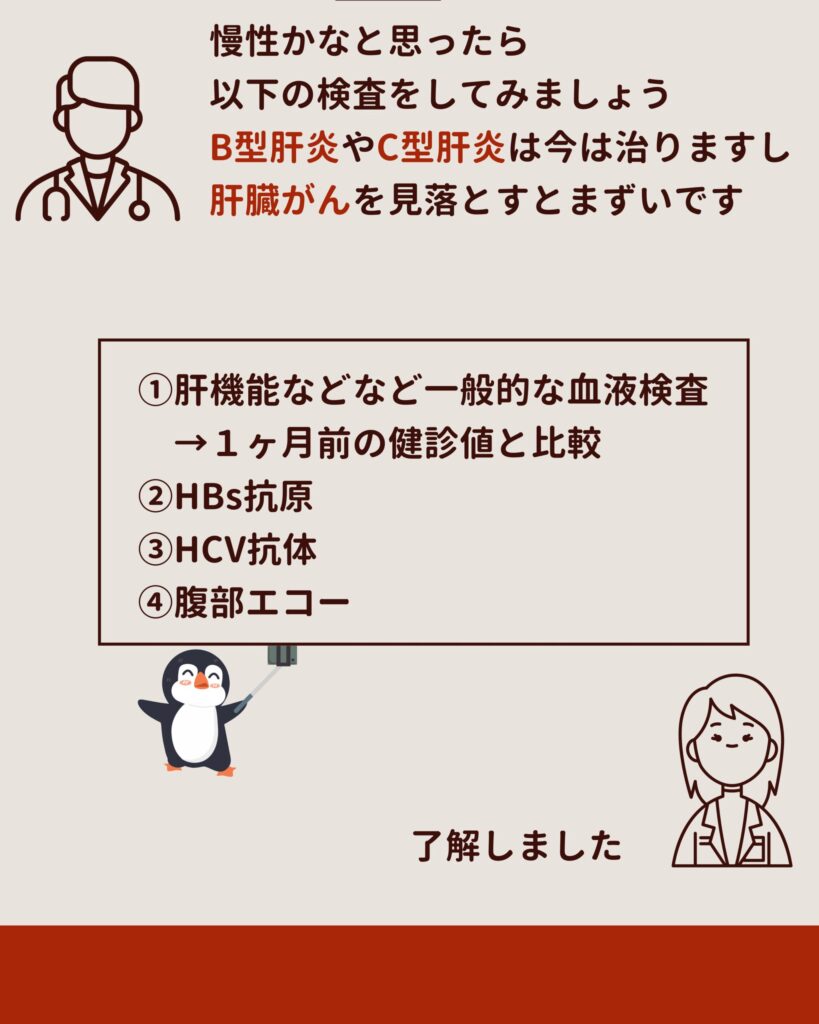

まず、その日に結果が出る検査を行いましょう。

- 肝機能などの一般的な血液検査(健診値と比較)

- HBs抗原

- HCV抗体

- 腹部エコー

ここで「脂肪肝」か「慢性肝障害」かの見当をつけます。

B型・C型肝炎は現在では治療可能ですし、肝がんを見落とすと致命的です。

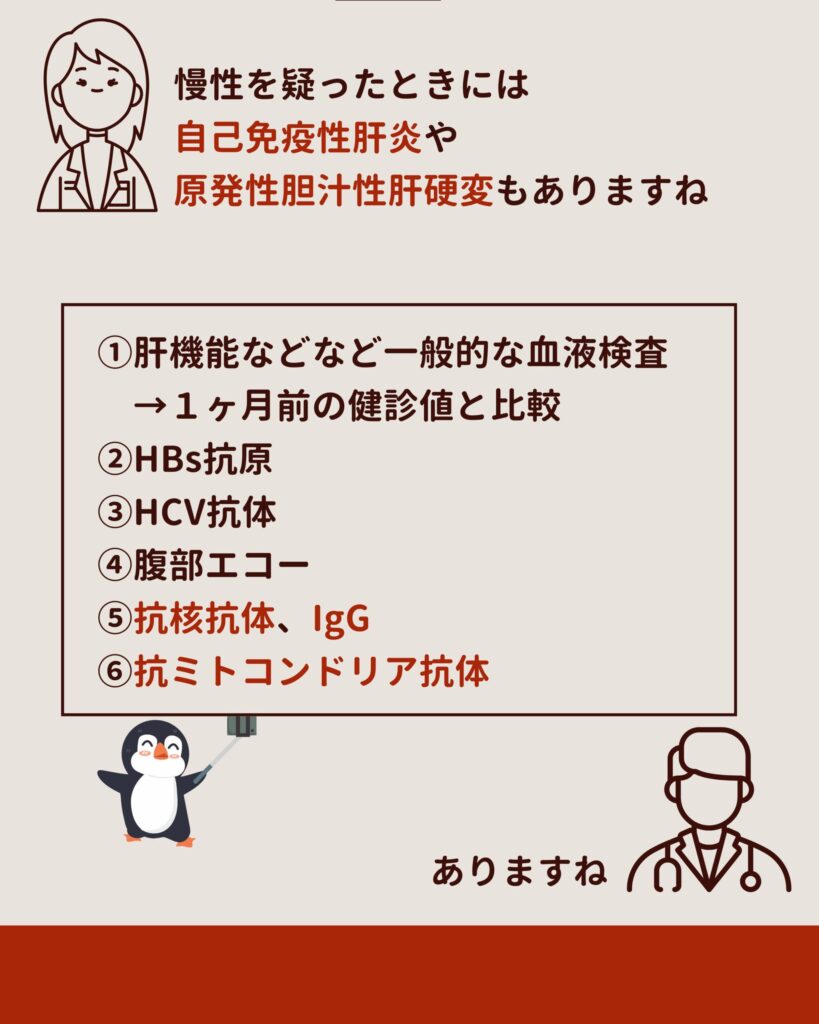

4.慢性肝障害を疑うとき

ウイルス性肝炎以外にも、自己免疫性肝炎(AIH) や 原発性胆汁性肝硬変(PBC) が隠れていることがあります。

追加検査としては次の通りです。

- 抗核抗体(ANA)、IgG

- 抗ミトコンドリア抗体(AMA)

これらを組み合わせることで、慢性炎症型か胆汁うっ滞型かを見極めていきます。

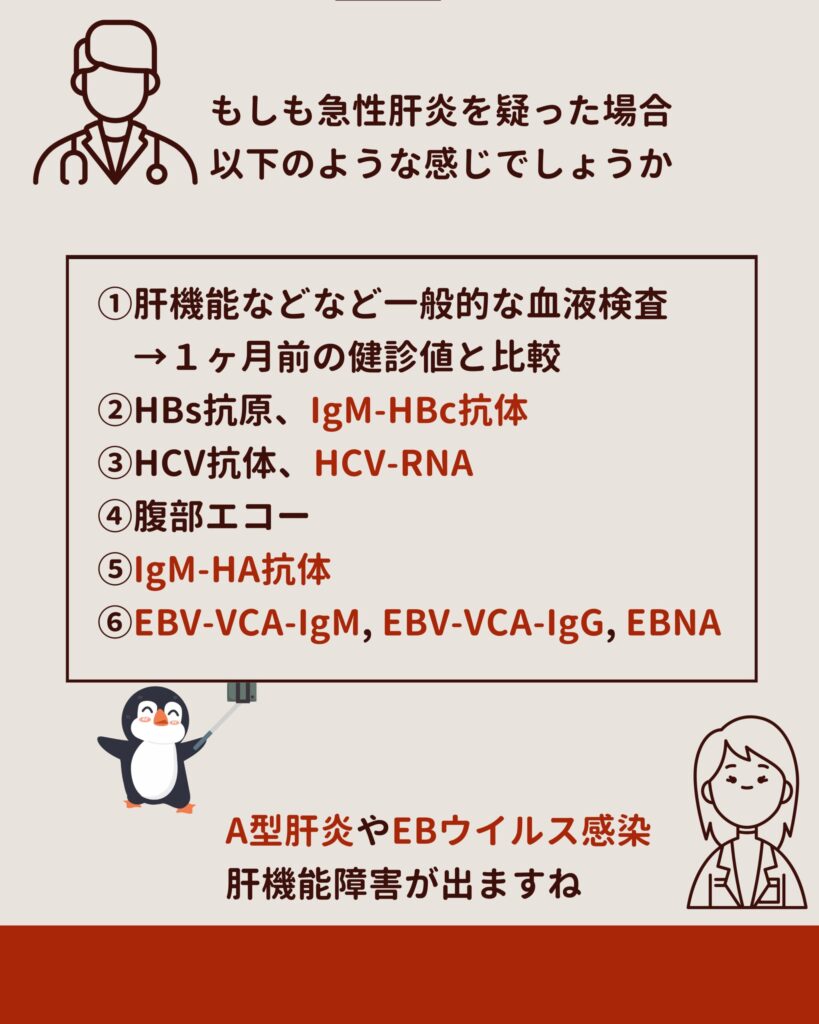

5.急性肝障害を疑うとき

自覚症状(倦怠感、黄疸、食欲不振など)がある場合や急激な上昇が見られる場合は、

急性肝炎 の可能性を考えます。

検査項目としては以下の通りです。

- IgM-HBc抗体

- HCV-RNA

- IgM-HA抗体

- EBV-VCA-IgM, IgG, EBNA

A型肝炎やEBウイルス感染などでも一過性の肝障害が出ることがあります。

6.まとめ

健診で軽度の肝機能異常を指摘された場合、

・脂肪肝の可能性を前提に、

・ウイルス性肝炎、自己免疫性肝炎、EBウイルス感染などを順に除外していく、

という流れが自然です。

検査結果が揃えば、治療だけでなく生活指導や経過観察の方針も立てやすくなります。

前提・分析・結論

前提

健診でASTやALTが上昇していても、多くは自覚症状がない。

しかしその中に治療可能な疾患(B型・C型肝炎)が含まれる。

分析

スクリーニングとして一般検査+ウイルスマーカー、

慢性型を疑えば自己免疫マーカー、

急性型を疑えば感染性マーカーを順に追加していく。

この分岐を理解しておくと、検査オーダーが整理される。

結論

「脂肪肝っぽいけど一応検査しておこう」という姿勢が、

重症例の早期発見につながります。

秘書ユナのコメント

肝機能異常の初期対応は「除外の順番」が大切ですね。

研修医や医師事務作業補助者にとっても、検査オーダーの流れを理解する良い教材になると思います。

インスタグラムならこちら