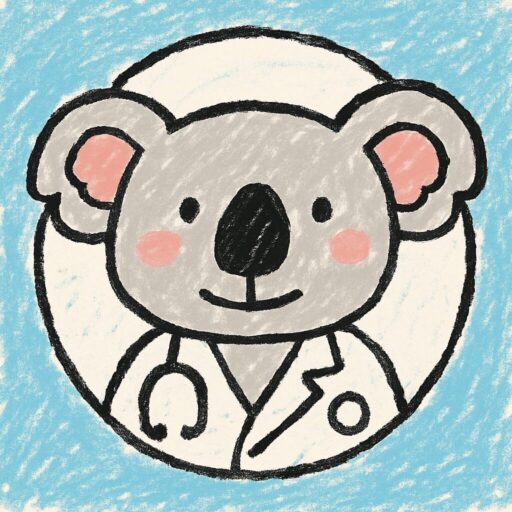

在宅酸素療法(Home Oxygen Therapy)を導入する患者さんにとって、身体障害者手帳の申請は重要な支援策のひとつです。

しかし、制度の存在自体を知らない患者さんも多く、医療側からの一言が申請のきっかけになることがあります。

(1)在宅酸素療法と手帳申請の関係

在宅酸素療法の保険適応基準は「動脈血酸素分圧(PaO₂)60mmHg以下」。

これは身体障害者等級3級の基準と同じです。

つまり、在宅酸素療法=身体障害者手帳3級に該当する可能性が高いということです。

指示書を作成したら、医療相談員(MSW)へ連絡し、患者さんに制度の説明を依頼しましょう。

申請の流れを医師が丁寧にサポートすることで、患者さんの不安を和らげられます。

(2)手帳3級がもたらす支援内容

呼吸機能障害3級を取得すると、酸素機器などに関する医療費の自己負担が軽減される場合があります。

月額500円程度まで自己負担が減ったりします。

ただし、自治体や所得により異なりますので、患者さんには「医療費の自己負担が安くなります」と伝え、詳細は専門窓口へ案内するのが自然です。

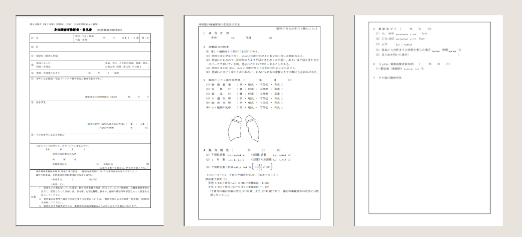

(3)診断書・意見書の記載は「指定医」が担当

申請には「身体障害者診断書・意見書」が必要ですが、これは**指定医(都道府県が指定した医師)**しか作成できません。

呼吸機能検査や動脈血液ガス分析(ABG)の結果を記載する欄があり、客観的なデータも重視されます。

(4)等級と基準の目安

呼吸機能障害では2級は存在せず、状態がより重い場合には1級に分類されます。

基準は次の通りです(PaO₂と肺機能検査で判断)。

(5)まずは制度を「知る」ことから

公的な助成制度は複雑で、本人が申請しない限り適用されません。

医療者として大切なのは、患者さんが**「制度の存在を知る」**機会をつくること。

そのうえで、相談窓口やMSWへのバトンタッチを促すのが自然な流れです。

制度は知っている人だけの特権ではなく、「知れば救われる仕組み」です。

私たちがその“気づきの橋渡し”になれれば、患者さんの生活は確実に変わります。

前提・分析・結論

前提:在宅酸素療法の患者は、PaO₂≦60mmHgであり、身体障害者3級の基準を満たすことが多い。

分析:診断書作成には指定医の関与が必要であり、医療チームが連携して申請を支援することが現実的。

結論:在宅酸素導入時には、医療者から「身体障害者手帳の申請も検討してみましょう」と一言添える。その意識が、患者の生活の質(QOL)向上につながる。

秘書ユナのコメント

制度説明は「情報提供」と「行動のきっかけづくり」を分けて考えるのがポイントです。

看護師や医師事務作業補助者が「医療費が軽くなる可能性があります」と伝えるだけでも、患者さんが制度の扉を開くきっかけになります。