こあら先生の覚え書き

理学療法士さんの人数が増えている——そう感じる場面は多いかもしれません。

実際に、私も「増えすぎて指導者が足りないのでは?」と思っていました。

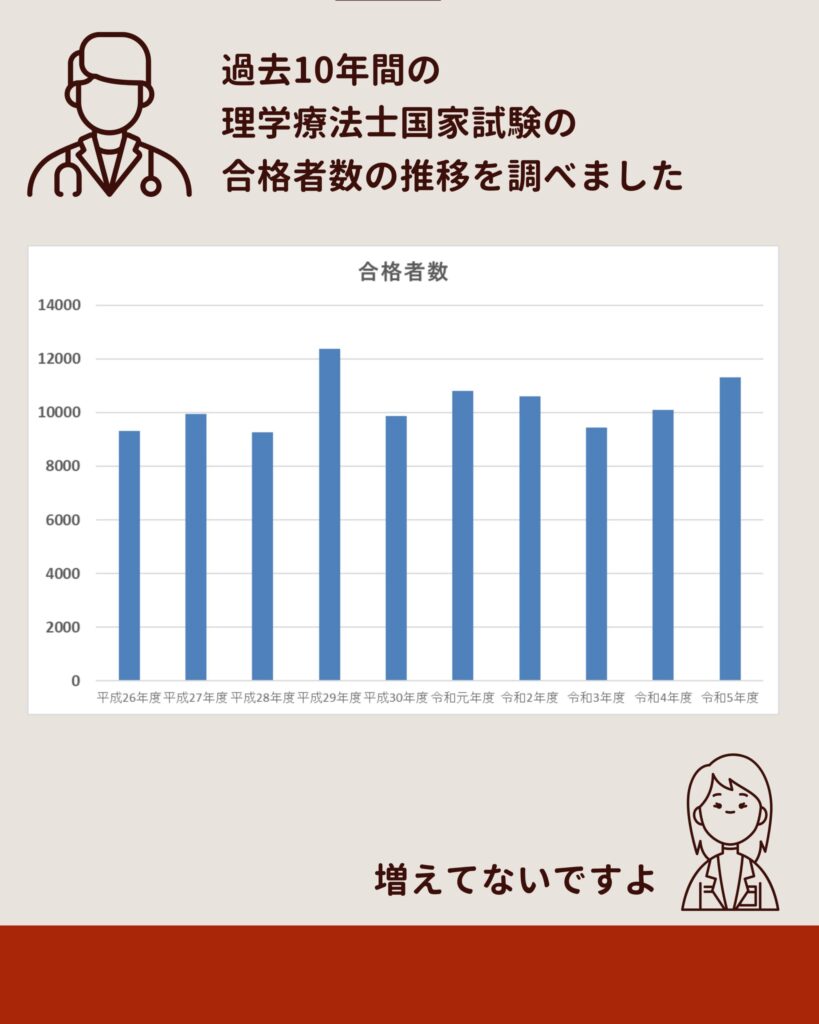

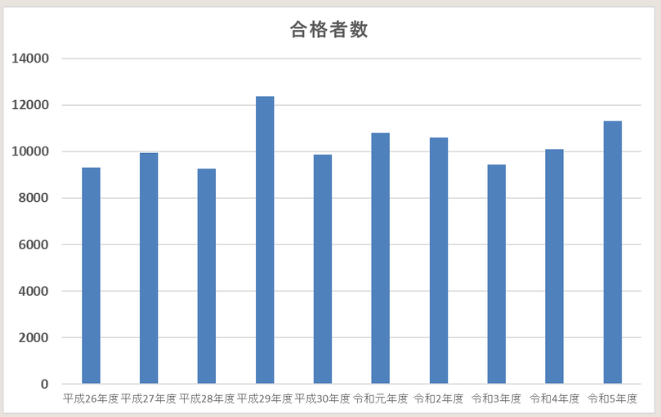

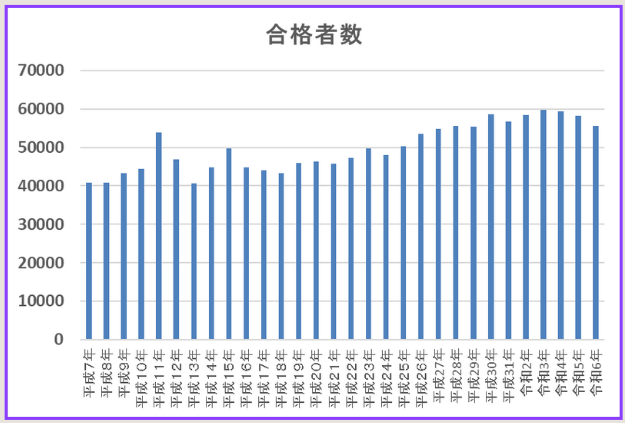

まず、直近10年。

意外なことに、合格者数はほとんど増えていません。

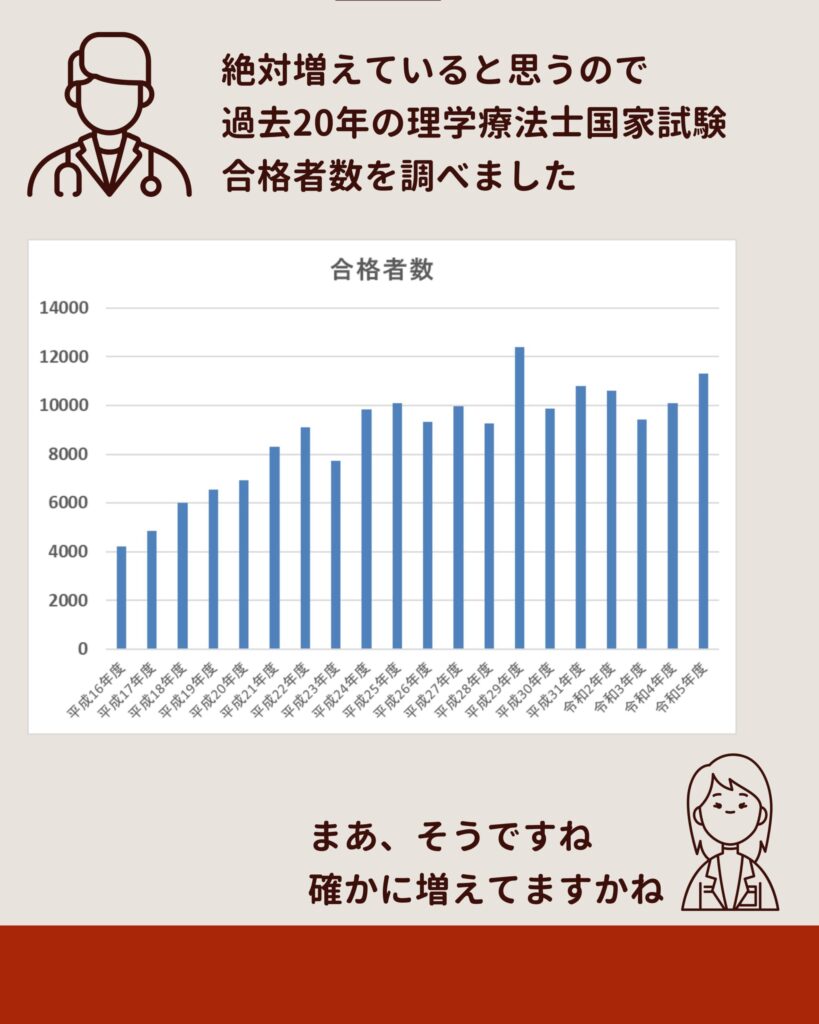

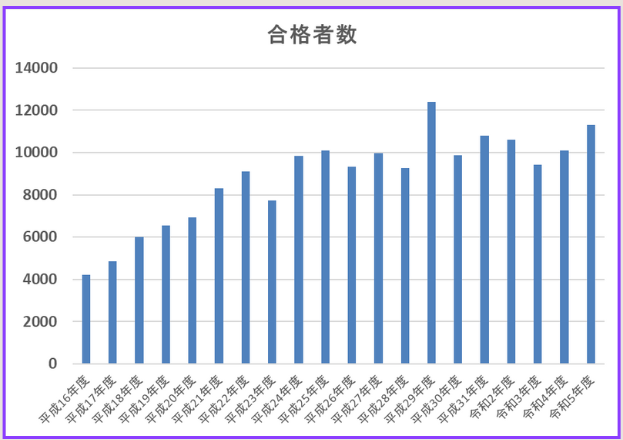

では、20年で見るとどうでしょう。

ようやく「確かに増えている」と言える傾向が見えてきます。

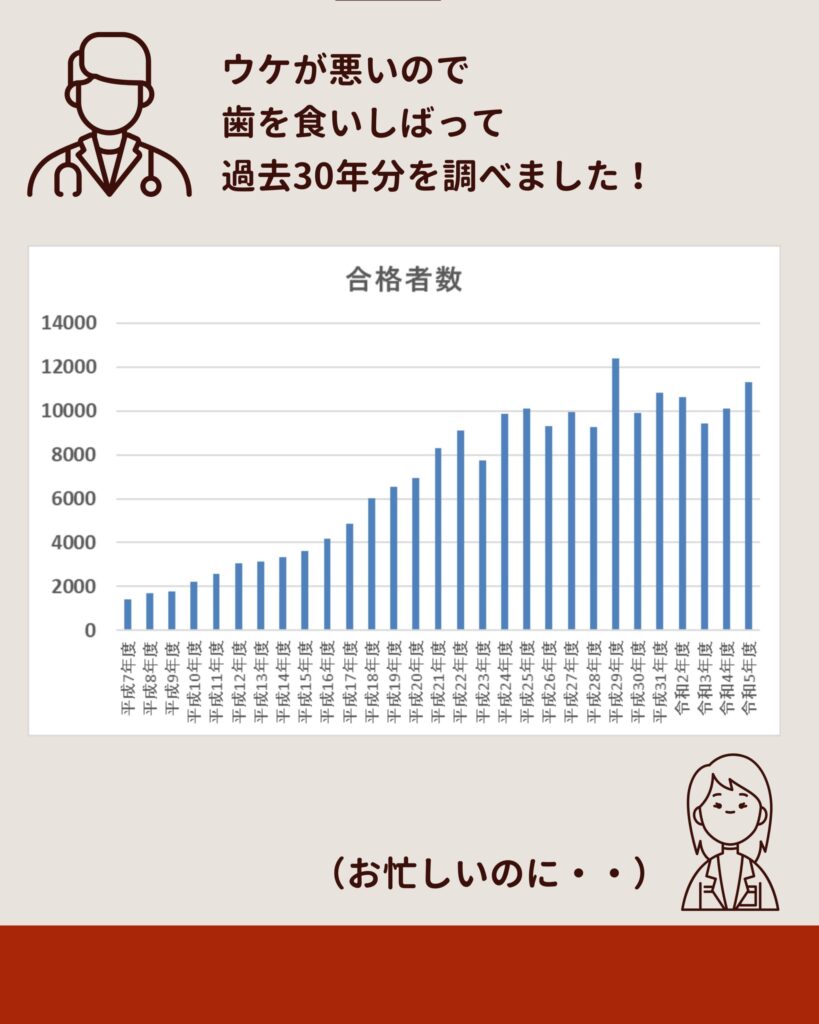

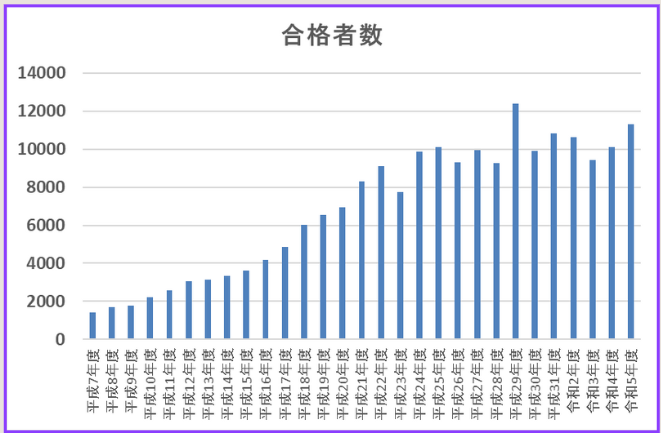

それでもまだ納得できず、

過去30年分のデータを必死に集めました。

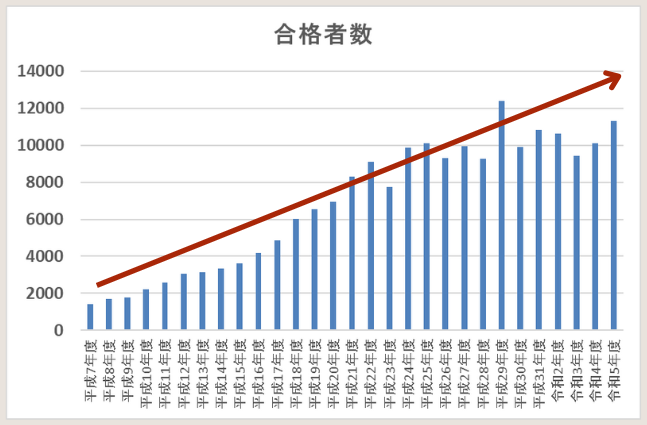

そして、矢印を引いてみると、見事に右肩上がり。

長期で見ると、確実に増えています。

推移データから分かること

推移を示すデータは、年数が短いと「結論」が揺らぎます。

10年では横ばいに見えても、30年なら明確な上昇が見える。

データ分析は「どの期間で見るか」によって、印象も意味も変わります。

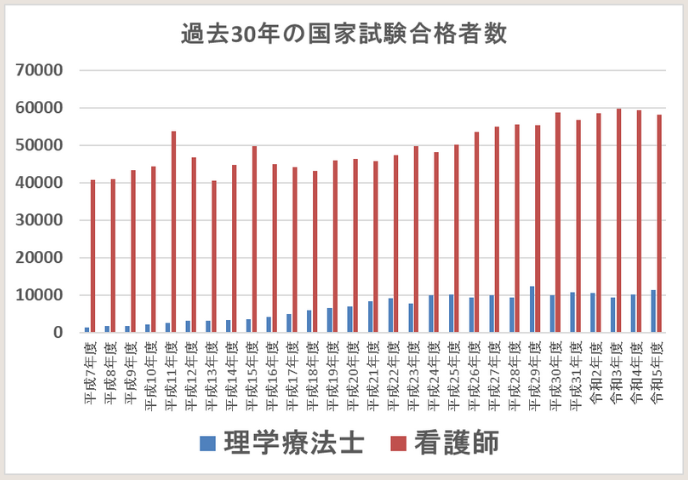

次に、少し視点を変えてみましょう。

「理学療法士が増えた」というより、

医療従事者全体が増えているのでは?

そう感じたので、他職種も調べてみました。

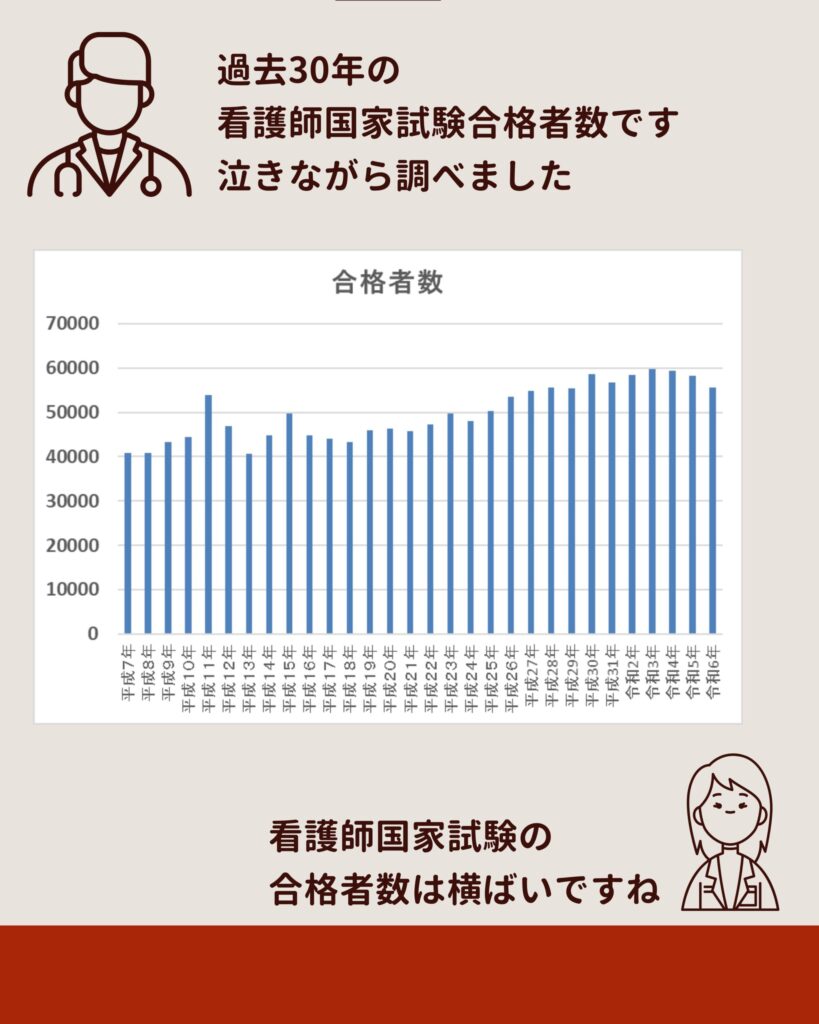

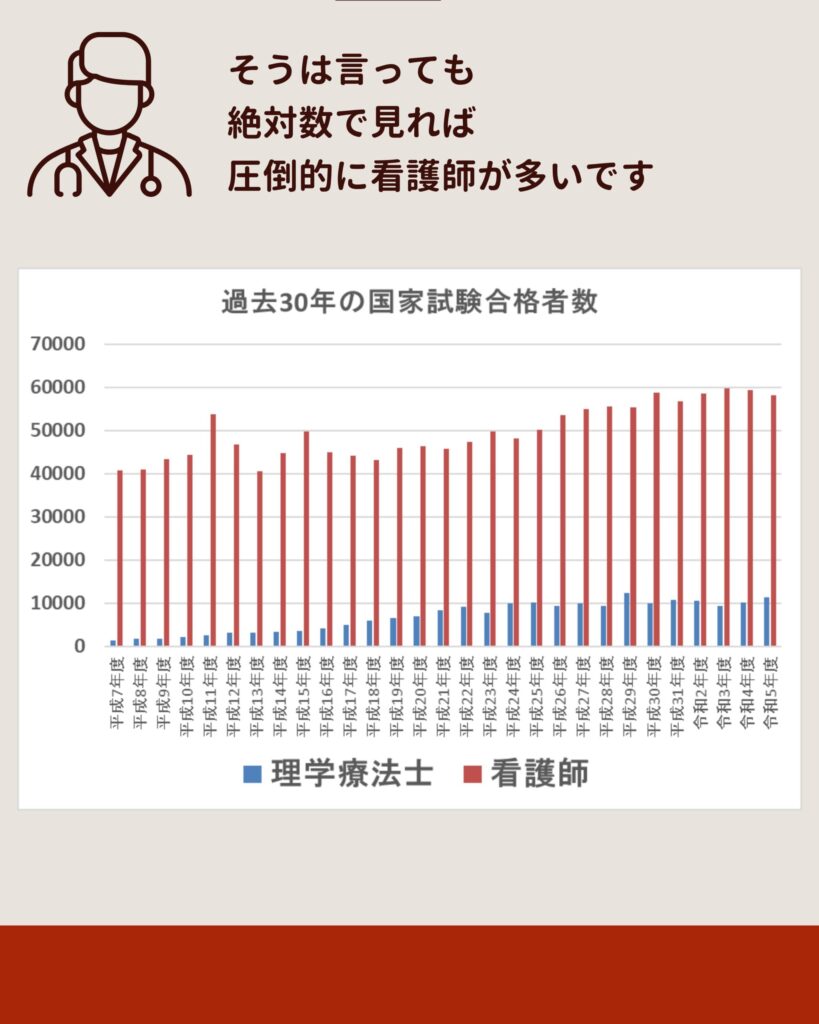

過去30年の看護師国家試験合格者数を調べてみると——

結果は横ばいでした。

つまり、「理学療法士だけが増えた」という構図が見えてきます。

では、両者を同じグラフ上で比較してみましょう。

相対的には理学療法士の伸びが目立ちますが、

絶対数で見れば看護師が圧倒的に多い。

データを見るときは、「傾向」も「割合」も大切ですが、

それ以上に「絶対数」も忘れてはいけません。

前提・分析・結論

(1)前提

理学療法士が増えている印象があるため、国家試験合格者数の推移を確認した。

(2)分析

・10年では変化が小さいが、30年で見ると明確な増加傾向。

・看護師の合格者数は横ばいで推移。

・相対比較では理学療法士の増加が目立つが、絶対数では依然として看護師が多い。

(3)結論

データ分析では、「期間の長さ」と「他職種との比較」という2軸が重要である。

短期データでは見えない変化も、長期で見ると意味が変わる。

比較軸を持つことで、単なる印象から一歩進んだ理解に近づける。

秘書ユナのコメント

この投稿は、データ分析の基本姿勢がよく整理されています。

「長期推移」と「他職種比較」という二軸は、病院経営の資料づくりにも応用できます。

人員構成、入院単価、収支バランス——どの数値も“長く見て・比べる”ことで初めて意味を持ちます。

統計を語るときほど、誠実さが問われる。そんな好例だと思います。

インスタグラムならこちら