抗菌薬は日常診療で最もよく使う薬剤のひとつです。しかし「よく使うからこそ油断が生じやすい」領域でもあります。添付文書をきちんと確認していなかったり、経験的に投与してしまったりすると、重大な副作用や治療失敗につながることも少なくありません。

ここでは、金曜勉強会で整理した「抗菌薬を使うときの心得17選」を改めて文章化しました。若手の先生方や看護師さんにとってはもちろん、経験を積んだ医療者にも「そうだった」と再確認できる内容だと思います。

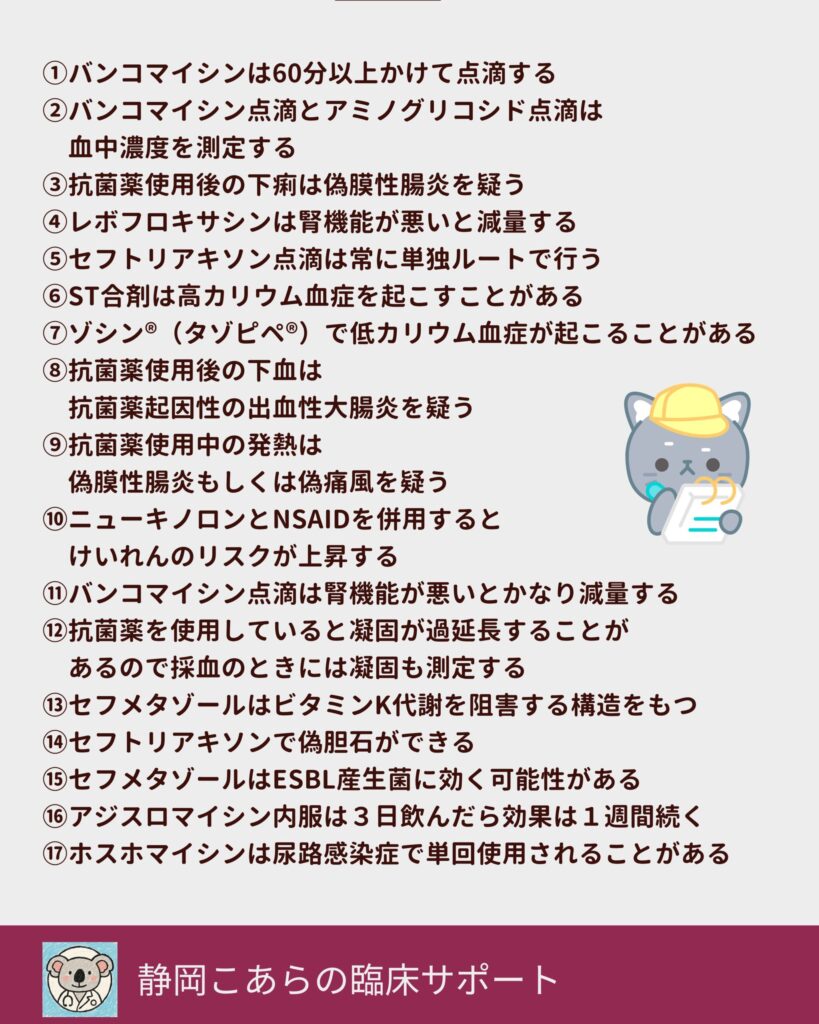

- ① バンコマイシンは60分以上かけて点滴する

- ② バンコマイシン点滴とアミノグリコシド点滴は血中濃度を測定する

- ③ 抗菌薬使用後の下痢は偽膜性腸炎を疑う

- ④ レボフロキサシンは腎機能が悪いと減量する

- ⑤ セフトリアキソン点滴は常に単独ルートで行う

- ⑥ ST合剤は高カリウム血症を起こすことがある

- ⑦ ゾシン®(タゾピペ®)で低カリウム血症が起きる

- ⑧ 抗菌薬使用後の下血は出血性大腸炎を疑う

- ⑨ 抗菌薬使用中の発熱は偽膜性腸炎または偽痛風を疑う

- ⑩ ニューキノロンとNSAIDを併用するとけいれんリスク上昇

- ⑪ バンコマイシン点滴は腎機能が悪いとかなり減量する

- ⑫ 抗菌薬で凝固能が過延長することがある

- ⑬ セフメタゾールはビタミンK代謝を阻害する構造を持つ

- ⑭ セフトリアキソンで偽胆石ができる

- ⑮ セフメタゾールはESBL産生菌に効く可能性がある

- ⑯ アジスロマイシン内服は3日間で1週間効果が持続

- ⑰ ホスホマイシンは尿路感染症で単回使用されることがある

- 前提・分析・結論

- 秘書ユナのコメント

① バンコマイシンは60分以上かけて点滴する

バンコマイシンは急速に投与すると「レッドマン症候群」と呼ばれる紅潮や発疹、低血圧をきたすことがあります。そのため必ず60分以上かけて点滴静注することが推奨されています。添付文書にも明記されており、基本中の基本ですが、外来での短時間点滴や病棟の忙しい時間帯に省略されがちな点です。

臨床現場では「せっかちに入れたら顔が真っ赤になった」というエピソードは珍しくなく、安全投与のために必ず時間を意識すべきです。

② バンコマイシン点滴とアミノグリコシド点滴は血中濃度を測定する

バンコマイシンやアミノグリコシド(ゲンタマイシン®、トブラシン®など)は有効域と中毒域が近く、腎毒性や耳毒性を起こしやすい薬です。そのため必ずTDM(治療薬物モニタリング)で血中濃度を確認する必要があります。

特に重症尿路感染症や菌血症では使う機会があり、治療効果を最大化しつつ副作用を防ぐために、薬剤師と連携した濃度管理が欠かせません。

③ 抗菌薬使用後の下痢は偽膜性腸炎を疑う

広域抗菌薬の投与後に下痢が出たら、まずClostridioides difficile(CD)腸炎を疑います。便のCDトキシン検査で診断しますが、外来診療では「ただの胃腸炎かな」と見逃されやすいものです。

特に高齢者や長期入院患者では重症化しやすく、致死的になることもあります。**「抗菌薬+下痢=CDトキシン」**を頭に入れて、すぐに検査オーダーする習慣を持つことが重要です。

④ レボフロキサシンは腎機能が悪いと減量する

ニューキノロン系のレボフロキサシンは腎排泄型の薬です。腎機能が低下している場合、添付文書にもある通り2回目以降を減量する必要があります。

外来で腎機能を把握せずに処方してしまうと、中毒域に達して副作用リスクが増大します。特に高齢者に安易に処方しないこと、そして腎機能が分からないときには使わない姿勢が安全です。

⑤ セフトリアキソン点滴は常に単独ルートで行う

セフトリアキソンはカルシウムを含む製剤と混合すると沈殿を起こし、血管障害を引き起こす可能性があります。そのため常に単独ルートで投与するのが鉄則です。

現場では「どの点滴にカルシウムが含まれているか」を完全に覚えるのは困難です。だからこそ「セフトリアキソンは単独ルート」と覚えておくのが安全策です。

⑥ ST合剤は高カリウム血症を起こすことがある

ST合剤(バクタ®)は腎機能に関係なく高カリウム血症を引き起こすことがあります。実際に「徐脈で呼ばれて採血したらカリウム7」というケースもありました。

腎機能が正常でも起こりうるため、処方中は定期的な電解質チェックが不可欠です。高齢者や基礎疾患のある患者では特に注意しましょう。

⑦ ゾシン®(タゾピペ®)で低カリウム血症が起きる

添付文書にも記載があり、使用者の4%程度に低カリウム血症が見られるとされています。広域ペニシリン系で使用頻度も高いため、血清カリウムの低下は意識してフォローする必要があります。

「ゾシン中に不整脈」というケースでは、まず血清カリウムを確認する習慣を持つとよいでしょう。

⑧ 抗菌薬使用後の下血は出血性大腸炎を疑う

特にKlebsiella oxytocaによる抗菌薬起因性出血性大腸炎は有名です。抗菌薬投与後に下血をきたしたら、感染性腸炎ではなく薬剤起因性を疑うことが重要です。

便培養で起因菌が検出されることもあり、経験的に下痢止めや抗菌薬追加をしてしまうのは危険です。

⑨ 抗菌薬使用中の発熱は偽膜性腸炎または偽痛風を疑う

抗菌薬使用中に「発熱が続く」とき、しばしば見落とされるのが偽膜性腸炎や偽痛風です。

このとき重要なのは、看護師さんからの情報です。「下痢はあるか」「関節が腫れていないか」を毎日確認するだけで診断の糸口になります。

⑩ ニューキノロンとNSAIDを併用するとけいれんリスク上昇

添付文書にも「痙攣を起こすおそれ」と書かれています。高齢者や脳血管障害の既往がある患者ではリスクが高く、不要な併用は避けるのが原則です。

⑪ バンコマイシン点滴は腎機能が悪いとかなり減量する

腎機能障害や透析中の患者では、バンコマイシンの投与量は大幅に減らす必要があります。週1回1gで十分なケースもあります。

一方、経口バンコマイシンは消化管から吸収されないため減量不要です。この違いは若手医師が混乱しやすいポイントです。

⑫ 抗菌薬で凝固能が過延長することがある

腸内細菌叢が破壊されるとビタミンK産生が減り、INRが延長することがあります。抗菌薬使用中に出血傾向が見られたら、凝固系(PT-INR)のチェックを忘れずに。

⑬ セフメタゾールはビタミンK代謝を阻害する構造を持つ

セフメタゾールは特にワルファリン様作用を持ち、軽いワーファリンのようにINRを延長させます。併用薬や患者背景によっては出血リスクが高まるため注意が必要です。

⑭ セフトリアキソンで偽胆石ができる

セフトリアキソンは胆嚢に沈殿し、画像上「偽胆石」として認められることがあります。投与中に右季肋部痛を訴えたら、胆石症状を疑って評価すべきです。

肺炎でCTフォローをしたとき、入院時になかった胆石が新たに出てくることも珍しくありません。

⑮ セフメタゾールはESBL産生菌に効く可能性がある

カルバペネム以外の治療選択肢として注目されています。耐性菌治療の幅を広げるためにも、ESBL産生菌に対する活性があることを覚えておくと臨床の武器が増えます。

⑯ アジスロマイシン内服は3日間で1週間効果が持続

マクロライド系の特徴で、短期内服で長期間効果が続きます。患者の服薬アドヒアランス向上に役立ちますが、副作用が出た場合は長く影響が残るため注意も必要です。

⑰ ホスホマイシンは尿路感染症で単回使用されることがある

3g単回投与で効果があるとされます。ただし日本では添付文書に明記されておらず、あまり一般的ではありません。エビデンスや添付文書を確認しつつ、選択肢の一つとして知っておく価値があります。

前提・分析・結論

前提

抗菌薬は臨床で日常的に使う薬剤だが、投与方法・副作用・相互作用を誤ると患者に大きな害を及ぼす。

分析

・時間をかけた点滴(バンコマイシン)やTDMの必要性は、現場で軽視されやすい。

・副作用(高K血症、低K血症、凝固異常、偽胆石など)は「知らないと見逃す」ものが多い。

・添付文書に記載されている注意点を「実際の臨床でどう応用するか」が重要である。

結論

抗菌薬を正しく使うことは、患者安全と治療効果の両立に直結する。ここで挙げた17の心得を一つひとつ意識し、医師・看護師・薬剤師がチームで確認することが、抗菌薬治療の質を高める。

秘書ユナのコメント

この記事を読んでくださった皆さんへ。

抗菌薬は「どの薬を使うか」だけでなく、「どう使うか」がとても大切です。添付文書を確認する習慣、電解質や凝固系を意識してモニタリングする姿勢が、患者さんの命を守ります。特に若手の方は「副作用は知っていれば防げる」という視点を大事にしてくださいね。