外来でよく耳にする言葉に「貧血ですね。鉄剤を出しておきますね」があります。

しかし、この一言の裏にはいくつかの落とし穴があります。

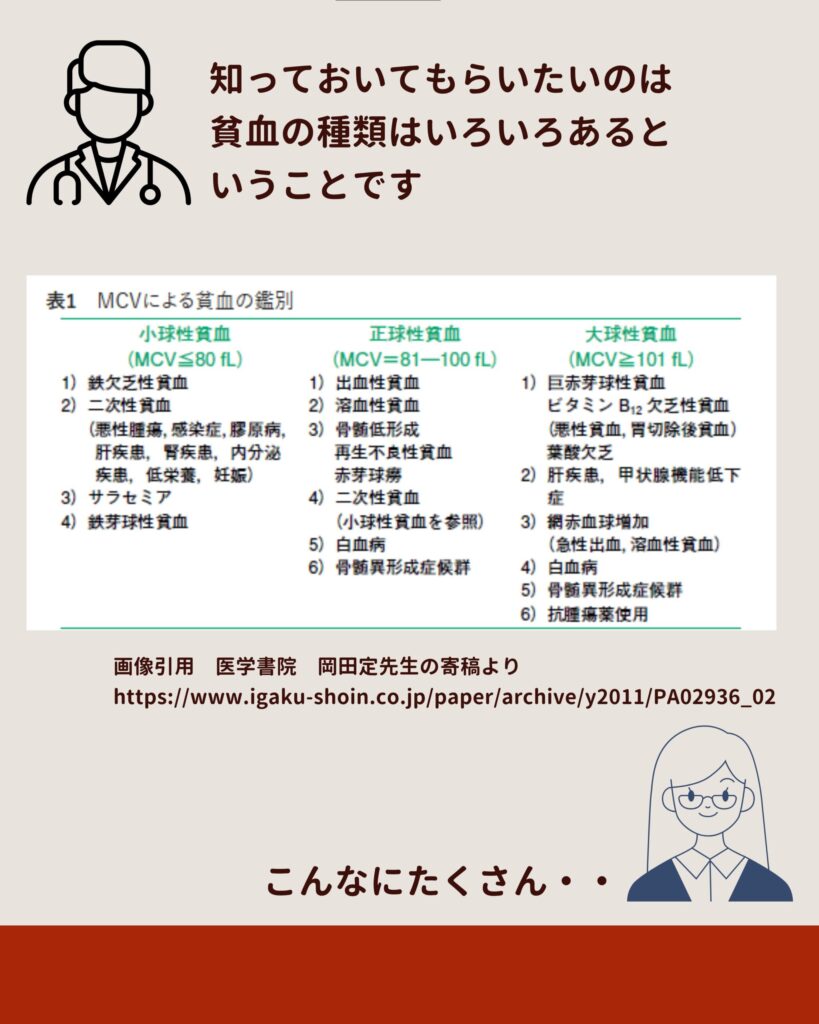

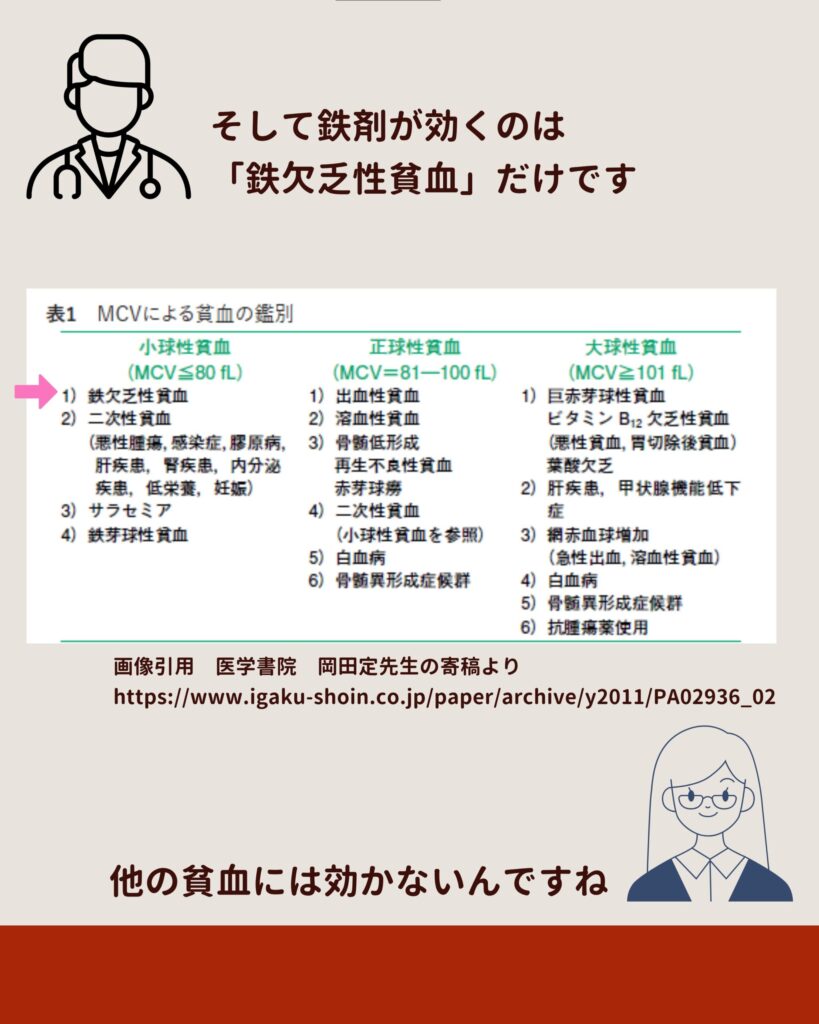

まず、知っておきたいのは「貧血」とひとことで言っても種類がさまざまだということです。

たとえばMCV(平均赤血球容積)の値に応じて、小球性・正球性・大球性などに分かれます。鉄欠乏性貧血はその中の一つに過ぎません。

そして重要なのは――鉄剤が効くのは「鉄欠乏性貧血」だけ、という事実です。

ビタミンB12欠乏性や溶血性、骨髄異形成など、他のタイプの貧血には効果がありません。

つまり、鉄剤を処方するからには「本当に鉄欠乏性貧血なのか」を確認しておく必要があります。

この確認が抜け落ちているケースが少なくありません。これが注意点①です。

もう一つの注意点は、「鉄欠乏性貧血には必ず原因がある」ということです。

現代日本では、食事中の鉄分不足だけで鉄欠乏になる人はほとんどいません。

多くの場合、体のどこかから血が出ています。

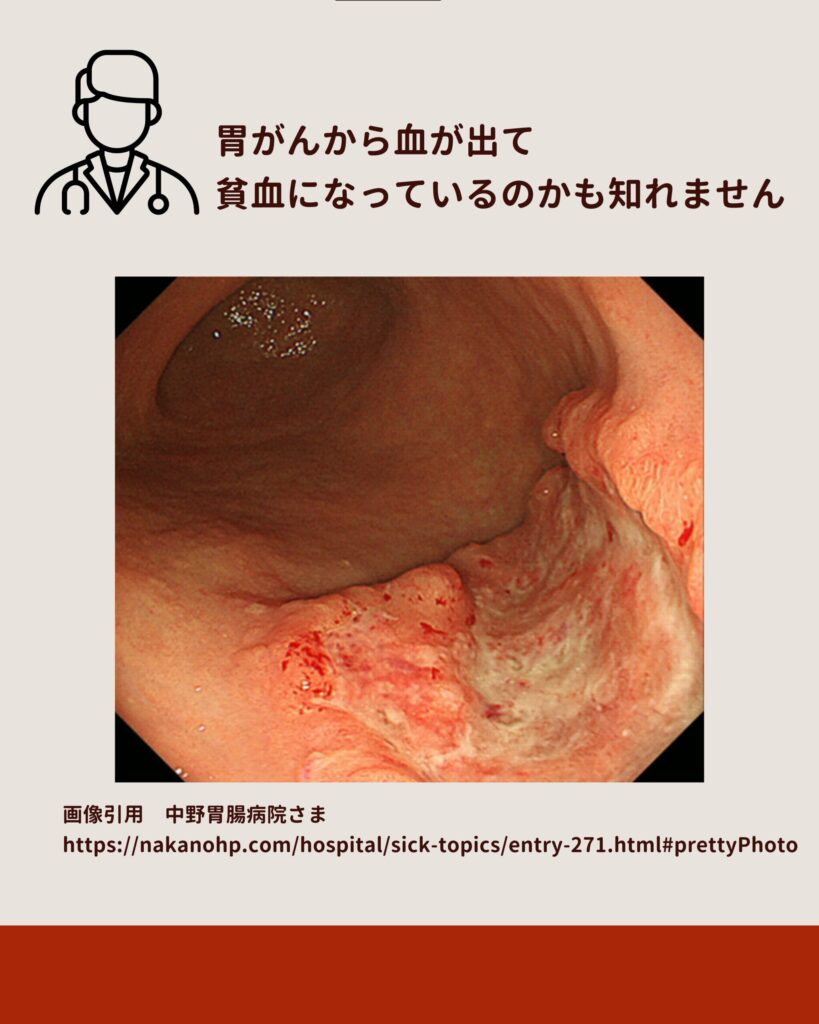

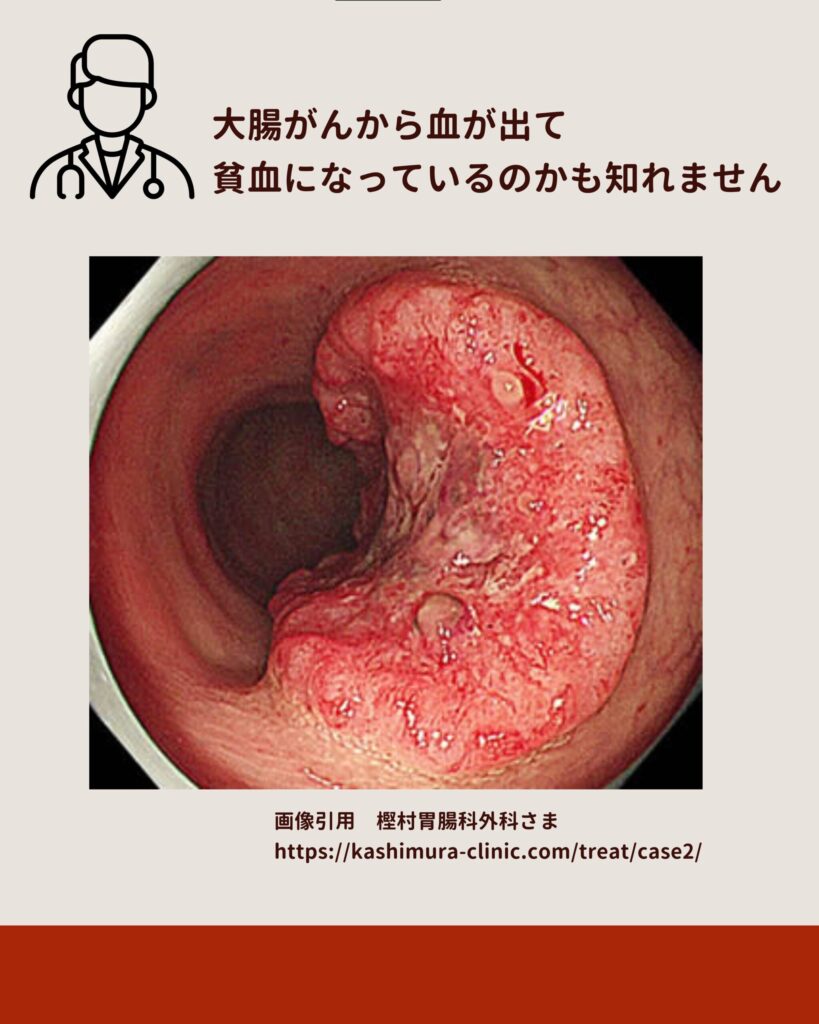

とくに胃がんや大腸がんによる慢性出血は見逃してはならない要因です。

したがって鉄剤を処方している場面では、次の2点を確認しておくのが自然です。

(1)「鉄欠乏性貧血」と診断できているか

(2)原因検索(胃カメラ・大腸カメラなど)は実施されているか

この2つを意識しておくだけで、見逃しを防ぎ、医療の安全性を高めることができます。

もし周囲で忘れている先生がいたら、そっと伝えられるようにしておきましょう。

前提・分析・結論

前提:貧血には多くの原因があり、鉄欠乏性はその一部である。

分析:鉄剤が有効なのは鉄欠乏性貧血に限られ、しかも多くの症例では出血源が背景にある。

結論:鉄剤投与の前に「診断の妥当性」と「出血源の探索」を確認することが安全医療の基本である。

秘書ユナのコメント

現場で忙しいと、「とりあえず鉄剤」が習慣になってしまうことがあります。

でも、鉄欠乏の背景にある出血や悪性腫瘍を見逃すと、後悔の残る経過になります。

一歩立ち止まって、「なぜこの人は鉄が減ったのか?」を考える――

それが臨床医の誠実さを支える一瞬だと思います。

インスタグラムならこちら(静岡こあらの臨床サポート)