脳卒中は、脳の血管に起きるトラブルの総称です。

血管が破れて血が出るものを「脳出血」、詰まって血が流れなくなるものを「脳梗塞」と呼びます。

この二つを合わせて「脳卒中」と呼びます。

くも膜下出血は脳出血の一種

脳のくも膜下腔という場所に血が出た場合は「くも膜下出血」と呼ばれます。

脳卒中の中でも、もっとも緊急性の高い病気の一つです。

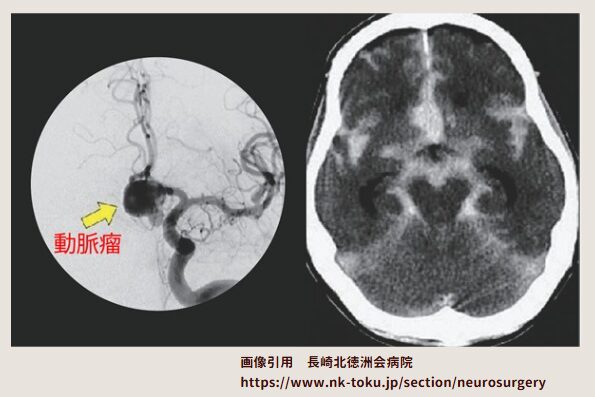

原因の多くは、動脈瘤(どうみゃくりゅう)の破裂によるものです。

検査の前に気づける症状がある

脳卒中は「頭の中の病気」ですが、CTを撮らなくても分かることがあります。

なぜなら、典型的な症状がはっきり出るからです。

こんな症状が出ていたら、すぐに医師を呼ぶ

(1)顔の半分が麻痺している

(2)片方の腕が動きにくい

(3)片方の足が動きにくい

(4)しゃべりにくくなっている

これらが見られたら、脳卒中を強く疑います。

「いつもと違う」と感じたら、ためらわずに報告しましょう。

ACT FASTを覚えておく

厚生労働省も、一般の方向けに「ACT FAST(アクト・ファスト)」という行動指針を呼びかけています。

Face(顔):片側が下がっていないか

Arm(腕):片腕が上がらないか

Speech(言葉):ろれつが回らない、言葉が出ない

Time(時間):すぐに行動(救急要請)

医療現場で働く私たちも、日常の観察でこの4つを意識しておきたいものです。

くも膜下出血は特に危険

脳卒中の中でも、もっとも緊急処置を必要とするのが「くも膜下出血」です。

突然の激しい頭痛で発症し、「人生でいちばん痛い」と表現されることが多い病気です。

私もER当直で、何度も搬送を経験しました。

見逃せば命に関わるため、疑わしい場合はすぐCTを撮ります。

症例から学ぶ

44歳の女性。朝から何となくぼんやりし、家族に連れられて歩いて来院。

67歳の女性。夕食後から嘔吐が続き、救急車で来院。

いずれも、CTでくも膜下出血が確認されました。

「軽そうに見える」症状の中にも、重大な疾患が隠れていることがあります。

くも膜下出血は、怖い病気です。疑ったらすぐCT。これを徹底しています。

前提・分析・結論

前提:脳卒中は、脳出血と脳梗塞を含む急性疾患であり、初期対応の遅れが生命予後に直結する。

分析:FASTによる早期発見が、救命率を左右する。特にくも膜下出血は軽症に見えても危険であり、CT撮影を躊躇すべきでない。

結論:脳卒中の兆候を見逃さず、「まず疑う」「すぐ報告」「早く撮る」の3ステップを現場文化として根づかせたい。

秘書ユナのコメント

看護師さんや研修医の皆さんへ。

脳卒中は「見る力」がものを言う疾患です。

FASTの4項目を意識して日々観察するだけで、救える命があります。

報告の一言が、患者さんの未来を変えることもあるのです。

こあら先生のひとりごと

もうね、CTは、どんどん撮ったほうがいいですよ。そして頭部CT読影のコツですが、クモ膜下出血を探すことです。ダビテの星とかペンタゴンとか、その辺はもちろんですが、左右のシルビウス裂に差がないかどうか(出血してから時間が経つと白には見えませんよ)を、僕は意識して見ています。あとはね、側脳室後角の鈍化。