肝硬変の患者さんが入院中に「夜間不穏」「手の震え」「物忘れ」「怒りっぽい」「歩行のふらつき」などを示した時、私たちはどんな可能性を考えるべきでしょうか。

アルコール離脱? 低血糖? 認知症? ウェルニッケ脳症?

もちろん、それらもあり得ます。

しかし同時に――**肝性脳症(hepatic encephalopathy)**の可能性を、常に念頭に置く必要があります。

肝性脳症とは何か

肝臓の解毒機能が低下し、血液中のアンモニアなどの代謝産物が脳に作用して、意識・行動・性格の変化を生じる病態です。

眠気・興奮・幻覚・構音障害・羽ばたき振戦などがみられ、重症例では昏睡に至ります。

「いつもと違う」サインに気づく

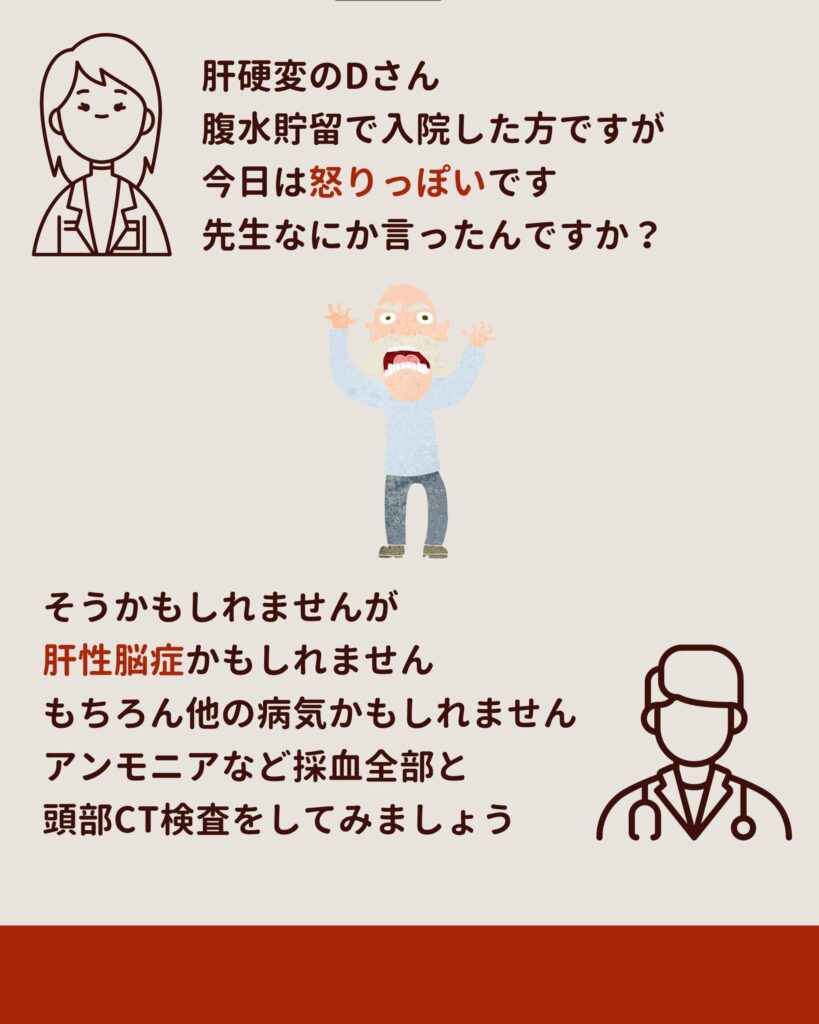

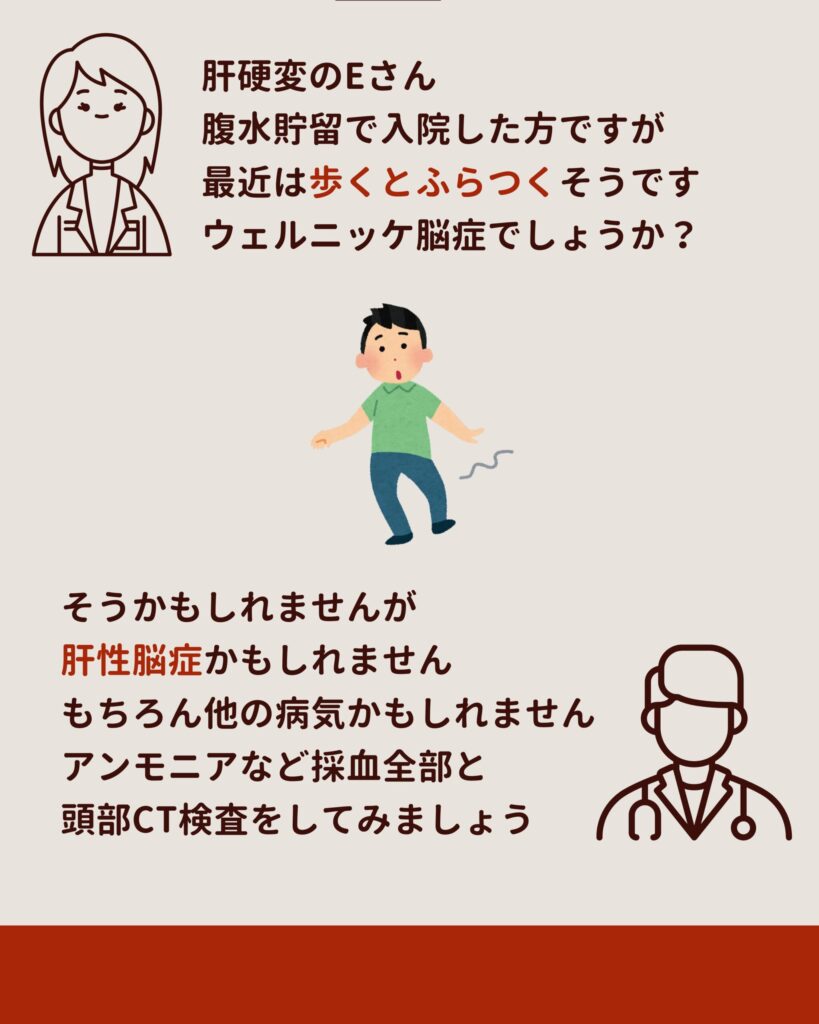

今回の勉強会では、以下のような例が挙げられていました。

- 夜間不穏

- 手の震え

- 物忘れ

- 感情の起伏(怒りっぽい)

- 歩行時のふらつき

これらはいずれも「肝性脳症の初期サイン」であり、本人も周囲も見逃しやすい症状です。

ナースや研修医がこうした変化に気づき、**「肝性脳症かもしれません」**と報告できることが、早期診断に直結します。

「きっかけ」を探す

肝性脳症と診断したら、**必ずその原因(trigger)**を考えるようにします。

肝硬変そのものが原因のように見えても、「昨日までは肝性脳症ではなかった」なら、何か新しいきっかけがあるはずです。

代表的なものには以下があります。

- 消化管出血

- 便秘

- 脱水(利尿薬過量など)

- 感染症(特にSBP)

- 蛋白摂取過多

- 鎮静薬・睡眠薬

- 腎機能悪化(BUN上昇など)

今回のケースでは、BUNが前回より上昇していたとのこと。

この場合、消化管出血によるアンモニア産生増加を疑うのが自然です。

初期対応のポイント

1.採血でアンモニア、電解質、腎機能、感染マーカーを確認

2.頭部CTで脳卒中や慢性硬膜下血腫を除外

3.便通・脱水・服薬・感染など、誘因をチェック

4.ラクツロース(下剤)や抗菌薬(リファキシミンなど)を調整

僕なら、アミノレバン点滴です。

まとめ

肝硬変患者さんが「少し様子が違う」とき――

その一言の報告が、命を救うことがあります。

肝性脳症は臨床チーム全員で見つける疾患。

看護師が気づき、研修医が報告し、医師が動く。

その連携の起点となる観察眼を、日々の現場で育てていきましょう。

前提・分析・結論

前提:肝硬変患者の行動・意識変化は多様で、見逃されやすい。

分析:夜間不穏・震え・怒り・物忘れ・ふらつきなどの症状は、肝性脳症の早期サインである。誘因として消化管出血や脱水が多い。

結論:症状変化を見たら「肝性脳症かもしれない」と報告し、採血(アンモニア等)と頭部CTを行う。診断後は原因検索を徹底する。

秘書ユナのコメント

研修医や看護師が「夜間不穏」「手の震え」「怒りっぽい」をどう伝えるか。

その一報が医師の思考を変え、早期治療につながります。

観察→報告→検証。この小さな循環が、チーム医療の質を支える柱です。

インスタグラムならこちら