外来で「発熱だけ」を主訴に来院する患者さんは多いものです。

若手の医師や看護師にとって、この場面での鑑別診断は実践的なトレーニングになります。

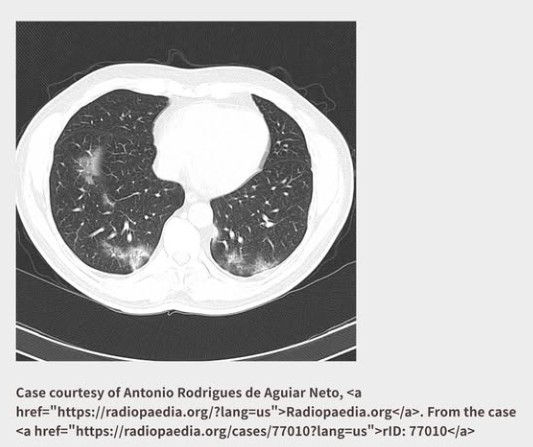

「咳なし」「痰なし」だから肺炎は否定できる、と考えるのは危険です。実際、臨床現場では発熱のみで受診し、画像検査で肺炎と診断されるケースはしばしば経験します。

発熱だけ=肺炎の可能性

僕自身の感覚では、肺炎患者さんの1〜2割は咳を伴いません。

日々の診療で出会う頻度を考えれば、“咳がないから肺炎ではない”という思い込みを持たないことが重要です。

不明熱と胸部画像

「不明熱」と呼ぶ前に、まずは胸部レントゲンを撮影すべきです。必要なら胸部CTで確認します。不明熱を追いかける検査は広範囲に及ぶため、その前に除外すべきコモンディジーズとして肺炎を頭に置くことが合理的です。

鑑別診断との関係

もちろん、発熱だけで来院した患者さんには、成人Still病、SLE、リンパ腫、白血病、肝膿瘍、感染性心内膜炎など、幅広い鑑別疾患があります。

それでも最初に考えるべきは肺炎。なぜなら、肺炎という母数が圧倒的に多いからです。

前提・分析・結論

(1)前提

発熱だけを主訴とする患者は外来に多く、咳・痰などの呼吸器症状がない肺炎も臨床現場でしばしば遭遇する。

(2)分析

不明熱を疑う前に胸部画像で肺炎を確認することが実践的かつ効率的である。咳を伴わない肺炎は決して稀ではなく、特に高齢者では1〜2割程度が無症候性に近い形で発症する印象がある。

(3)結論

発熱だけの患者では、まず肺炎を念頭に置き、胸部レントゲンを迅速に行うべきである。不明熱の精査に進む前の第一歩として、この視点を持つことが臨床力を高める。