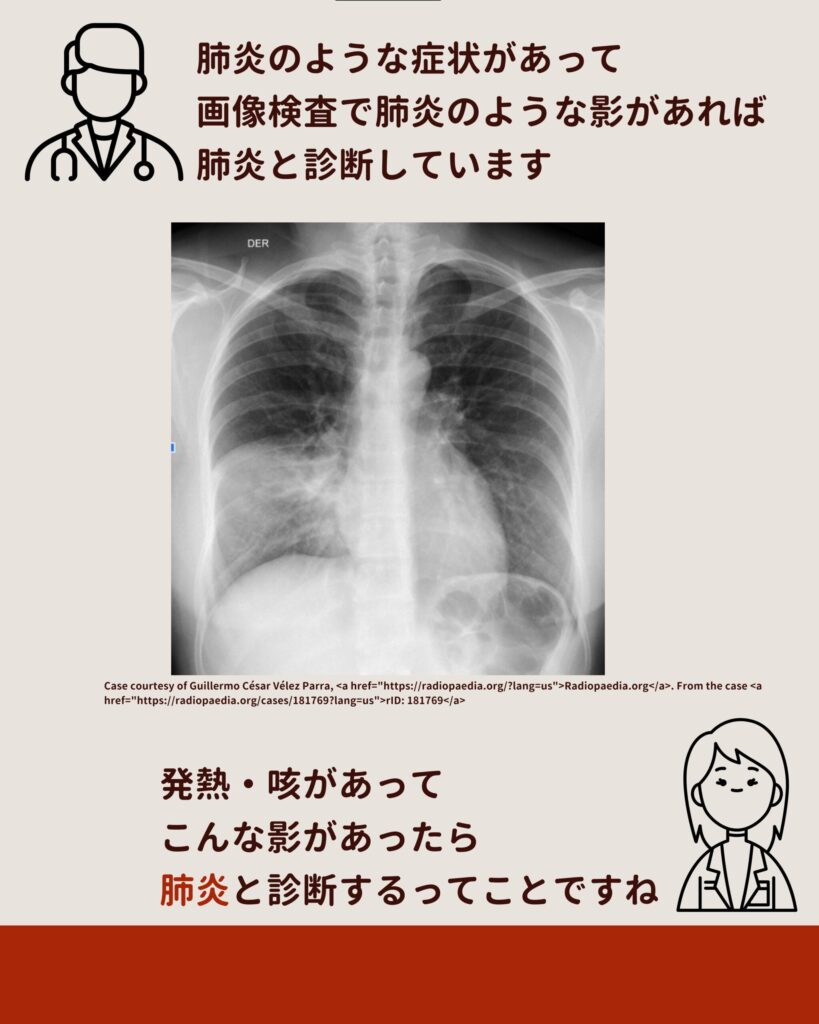

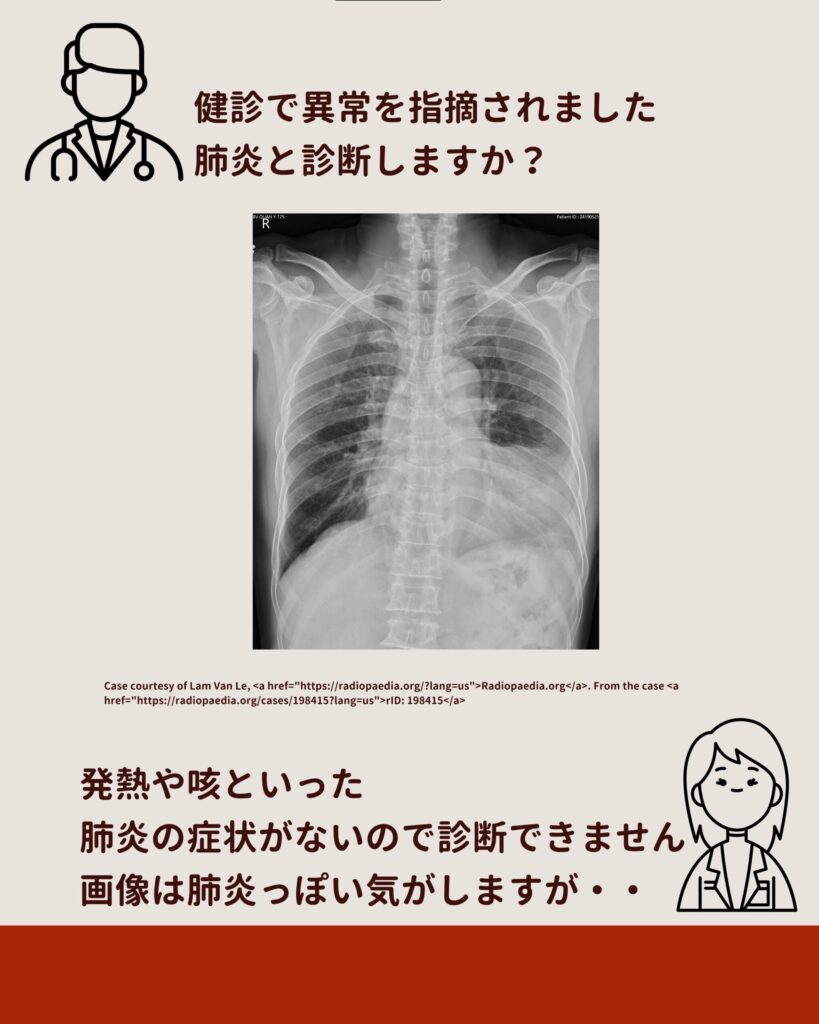

肺炎のような症状があって、画像検査で肺炎のような影があれば「肺炎」と診断します。

発熱・咳があり、胸部レントゲンで浸潤影を認めれば、まずは肺炎を疑うのが自然です。

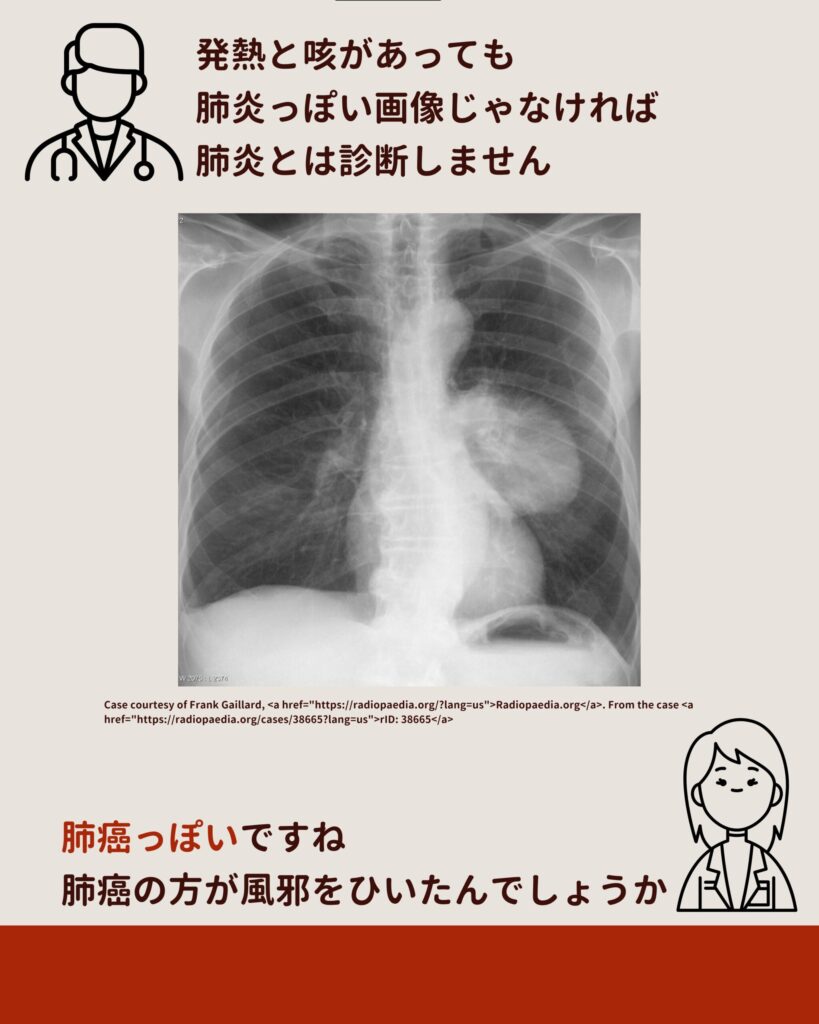

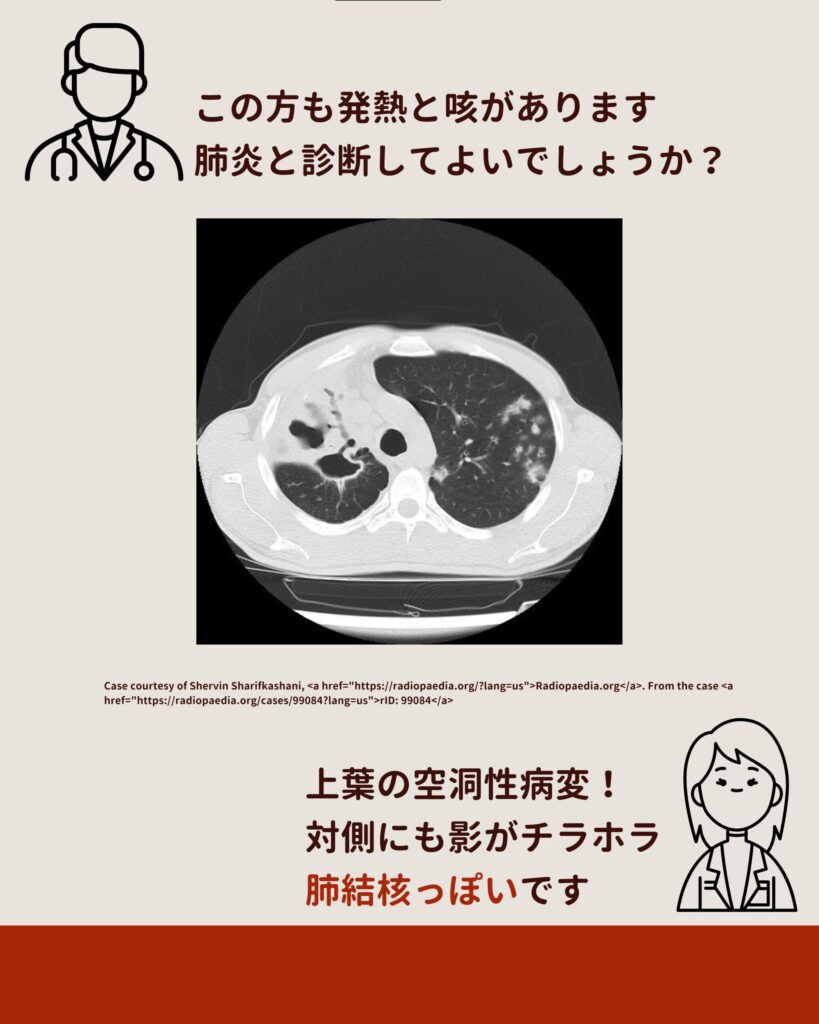

ただし――

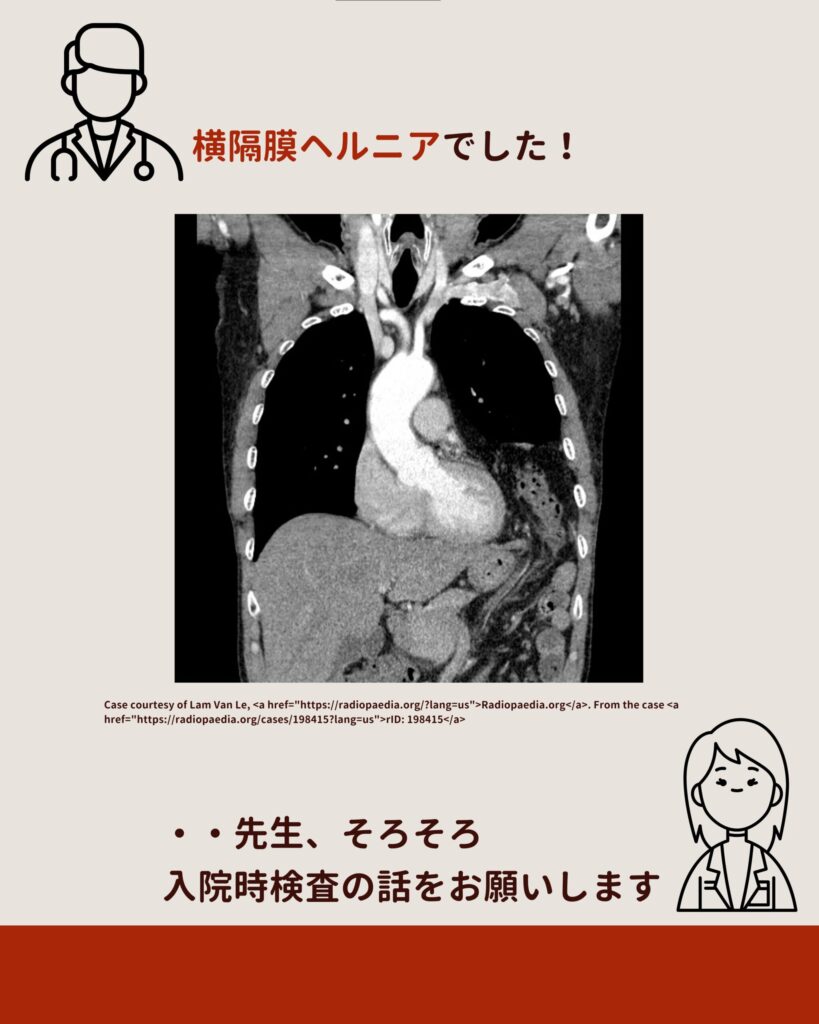

似たような症状でも、画像が肺炎っぽくない場合は、他の疾患を考える必要があります。

たとえば肺癌、肺結核、横隔膜ヘルニアなど。

肺炎を疑ったときにまず行うべきは、「本当に肺炎なのか」を画像で確認することです。

肺炎の診断に必要な要素

(1)発熱・咳・痰・呼吸困難などの症状

(2)画像検査(レントゲン・CT)での肺炎様陰影

この二つが揃ってはじめて、臨床的に「肺炎」と診断できます。

では、入院時の検査は何をするのか?

肺炎の入院時検査とは、原因微生物(pathogen)を調べる検査です。

原因菌がわかれば、抗菌薬の選択がぐっと正確になります。

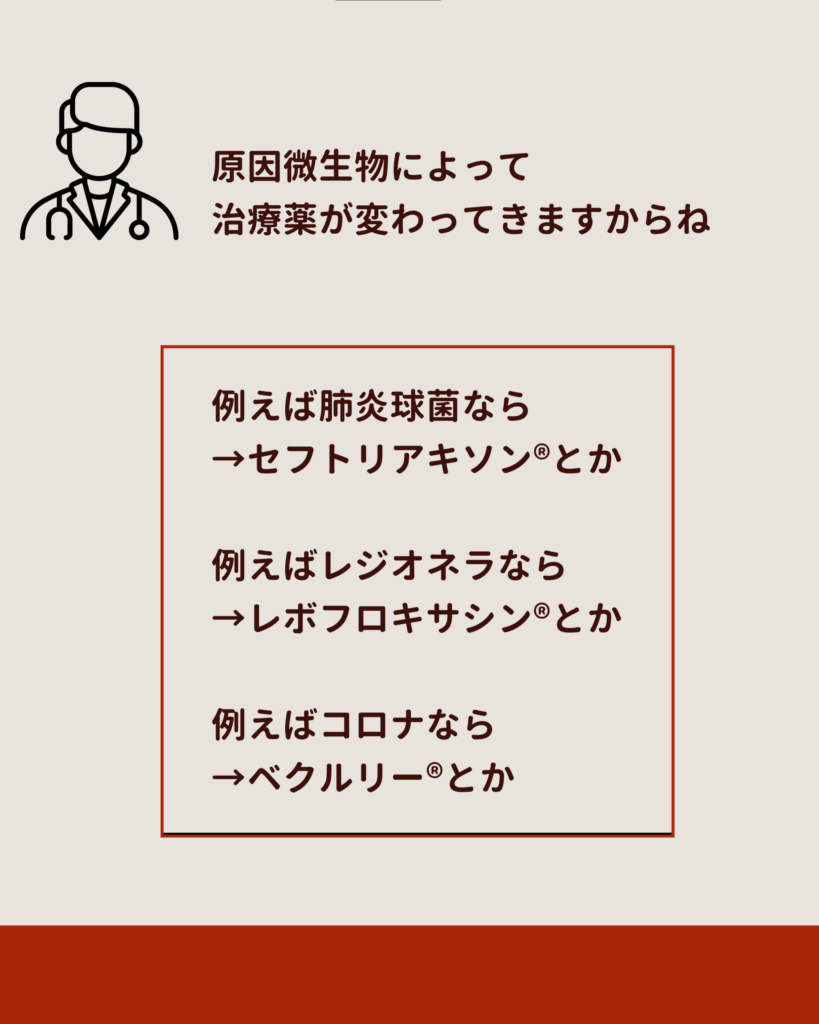

原因微生物によって治療薬は変わる

・肺炎球菌なら → セフトリアキソン®

・レジオネラなら → レボフロキサシン®

・コロナなら → ベクルリー®

したがって、どの病原体が関与しているかを早めに特定することが大切です。

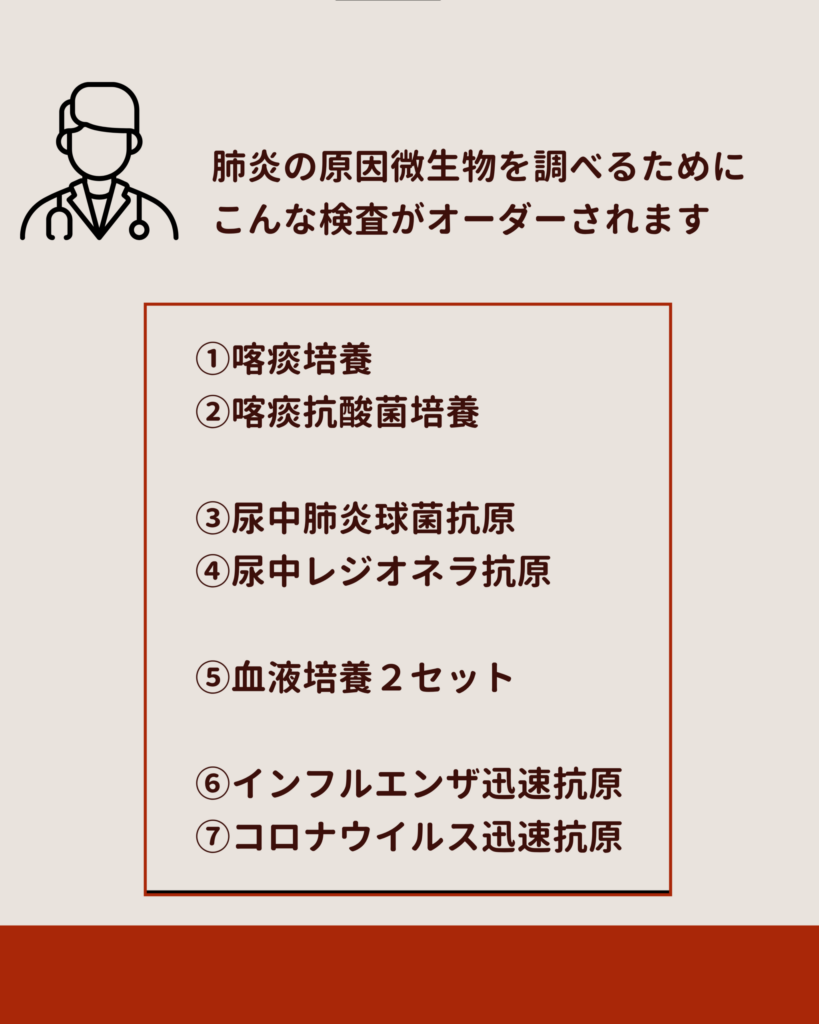

入院時にオーダーされる検査一覧

(1)喀痰培養

(2)喀痰抗酸菌培養

(3)尿中肺炎球菌抗原

(4)尿中レジオネラ抗原

(5)血液培養2セット

(6)インフルエンザ迅速抗原

(7)コロナウイルス迅速抗原

この7つが、肺炎の原因検索として基本的なセットになります。

最後に、看護師さんへ

追加検査が多くなり、採取や運搬の手間もかかります。

けれども、原因微生物がわかれば治療はスムーズに進み、患者さんの回復も早くなります。

どうか、よろしくお願いします。

前提・分析・結論

前提

肺炎の診断は「症状+画像」で行うが、入院時には原因微生物の特定が治療の鍵となる。

分析

原因に応じて治療薬が異なるため、初期段階での適切な検査オーダーが重要。

特に喀痰・尿・血液の培養は、抗菌薬選択の根拠を与える。

結論

肺炎の入院時検査は「治療の地図を描く作業」。

医療チーム全体で検体採取や結果確認を丁寧に行うことで、最良の治療へつながる。

インスタグラムならこちら(静岡こあらの臨床サポート)