本文(こあら先生の覚え書き)

バセドウ病、無痛性甲状腺炎、亜急性甲状腺炎。

この3つの疾患は、どれも「甲状腺ホルモンが出すぎる」ことで似た症状を示します。

ただし、原因も経過もまったく違います。

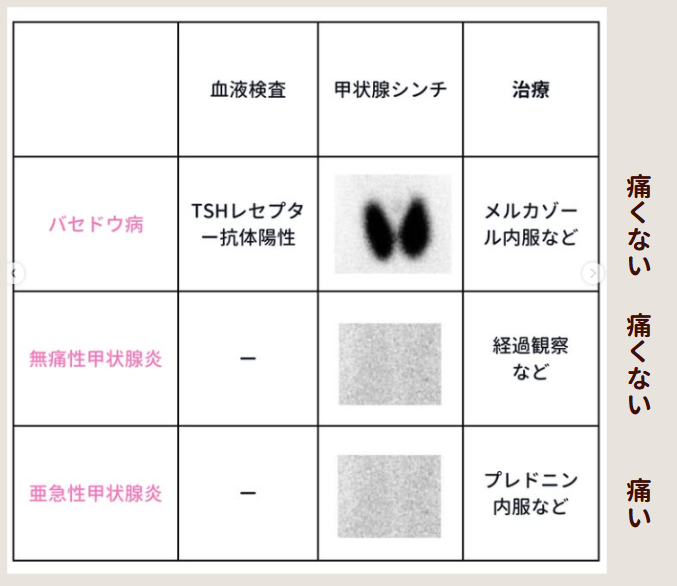

バセドウ病は、自己抗体(TSHレセプター抗体)によって甲状腺が刺激され、

ホルモンが過剰に作られてしまう病気です。代謝が上がりすぎて、

汗っかき、動悸、手の震え、体重減少などが出てきます。

心房細動を合併することもあり、注意が必要です。

一方、無痛性甲状腺炎や亜急性甲状腺炎は「作りすぎ」ではなく「漏れ出し」です。

炎症で一時的にホルモンが血中に流れ出てしまい、やがて自然におさまります。

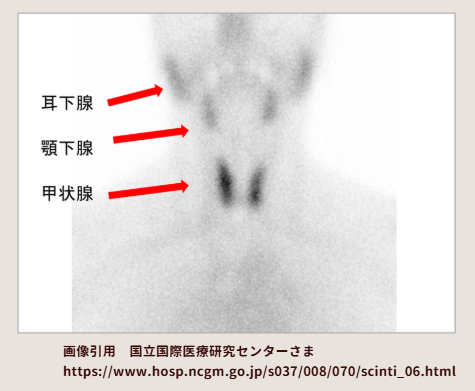

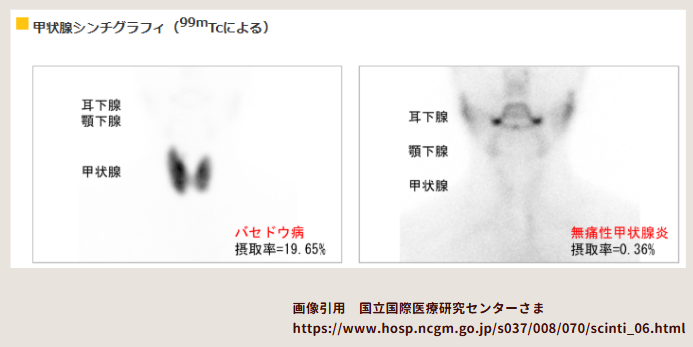

甲状腺シンチグラフィで判別でき、バセドウ病では黒く写るのに対して、

無痛性や亜急性では取り込みが低下して白っぽく見えます。

そして、診断の決め手になるのが「痛み」。

甲状腺が痛いのは亜急性甲状腺炎だけです。

ここを押さえておくと、鑑別がずいぶん楽になります。

ところで、無痛性甲状腺炎って、結局何なのかという話ですが、橋本病の経過の中で、甲状腺ホルモンが漏れ出てくる時期がある、2~3ヶ月で自然におさまる。そう思ってるんだけど・・・ ちがうの?

前提・分析・結論

(前提)

甲状腺疾患は、バセドウ病・無痛性甲状腺炎・亜急性甲状腺炎が代表的。

症状だけでは区別がつきにくく、検査と経過観察が不可欠。

(分析)

ホルモンの「産生過剰」なのか「漏出」なのかを見極めることが第一歩。

加えて、「痛みの有無」「シンチの取り込み」「自己抗体の有無」を整理すると理解が深まる。

(結論)

甲状腺が「痛い」かどうか、それが診断の分かれ目です。

体調不良が続く患者を前にしたら、まずFT4を測定してみましょう。