便潜血陽性の方への説明をどう行うか

健診で「便潜血反応が陽性」と出た方が、外来に相談に来ることがあります。

「自分は大腸がんなのか」「内視鏡を受けた方がいいのか」と尋ねられたとき、どのように説明すれば良いのでしょうか。

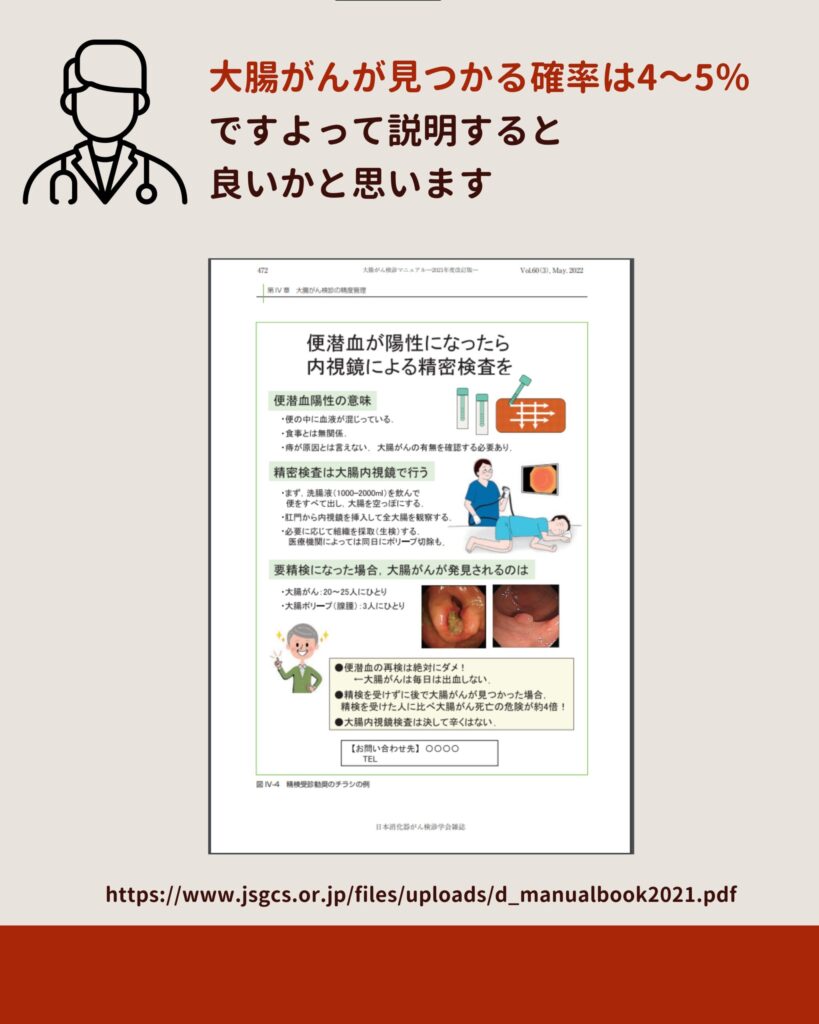

日本消化器がん検診学会が公表している『大腸がん検診マニュアル(2021年度改訂版)』によれば、

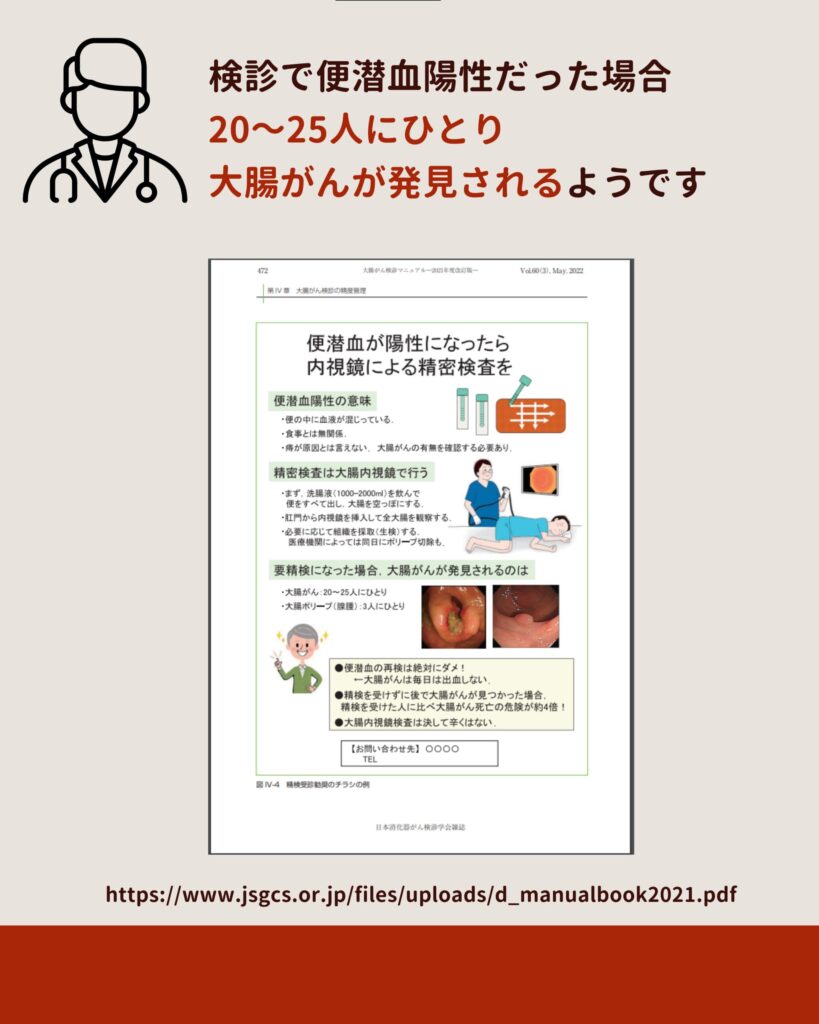

便潜血陽性者のうち 20〜25人に1人(約4〜5%) に大腸がんが見つかるとされています。

出典:

日本消化器がん検診学会『大腸がん検診マニュアル 2021年度改訂版(PDF)』

つまり、説明としては

「便潜血が陽性だった場合、大腸がんが見つかる確率は4〜5%程度です」

と伝えるのが自然です。

厚労省データとの照合

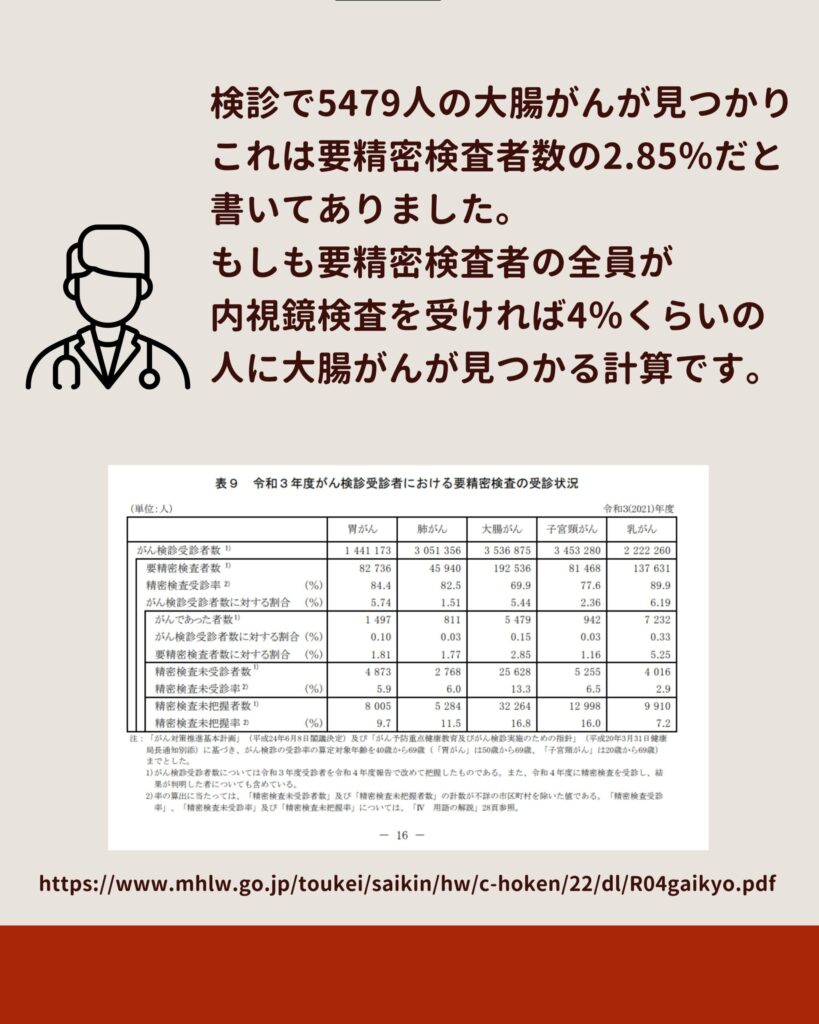

厚生労働省『令和4年度 地域保健・健康増進事業報告の概況』では、大腸がん検診を353万6875人が受け、19万2536人が要精密検査となり、その69.9%が実際に精密検査を受けたそうです。

結果、5479人の大腸がんが見つかり、これは「要精密検査者数の2.85%」と書いてあります。

つまり、要精密検査者の全員が精密検査を受けたと仮定すると、4%くらいの人に大腸がんが見つかるはずです。

出典: 厚生労働省『令和4年度 地域保健・健康増進事業報告の概要(PDF)』

学会データと整合しており、信頼性のある数字です。

内視鏡検査のリスク

次に聞かれるのは「検査で合併症が起きる確率は?」という質問。

日本消化器内視鏡学会の Japan Endoscopy Database(JED) によると、

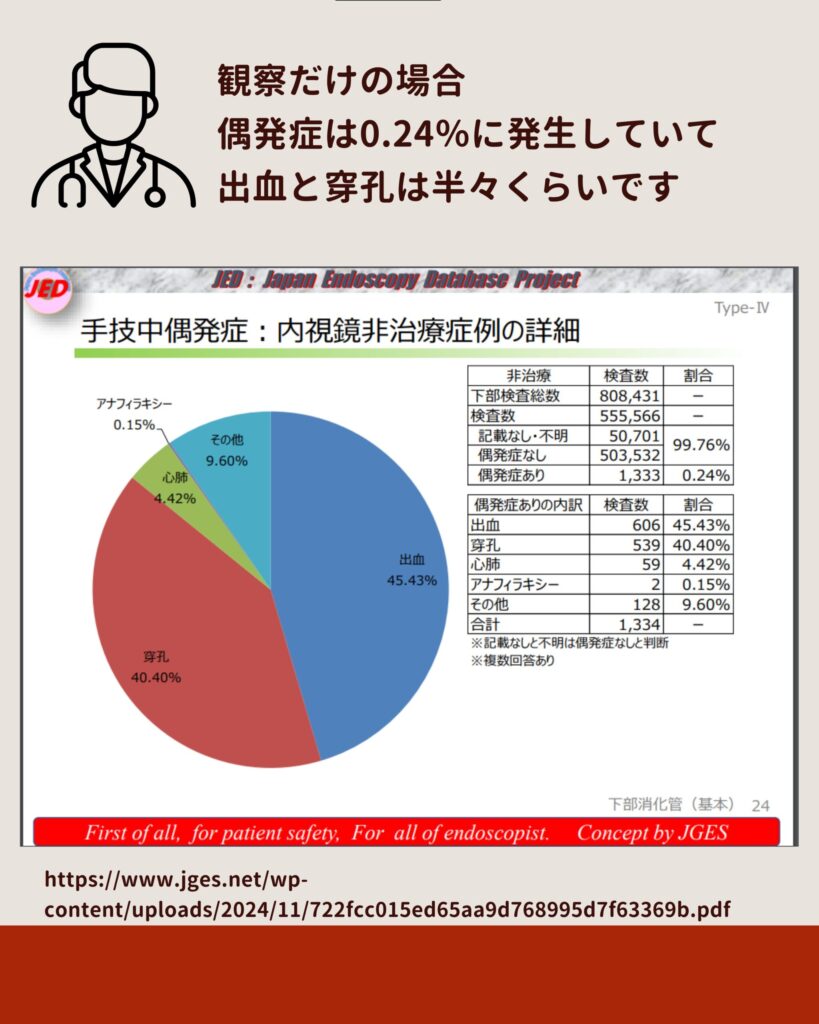

観察だけの検査で偶発症が発生する割合は 0.24%(約400人に1人)。

内訳は出血45%、穿孔40%なので、穿孔だけに限ると 0.1%(1000人に1人) ほどです。

出典: 日本消化器内視鏡学会『Japan Endoscopy Database(JED)報告書(PDF)』

このため、患者さんには

「検査で腸に穴があく確率は1000人に1人くらいです」

と説明するのが、実際的で丁寧な伝え方です。

現場での伝え方

数字の裏づけをもとに、次のように説明するのが自然だと思います。

- 便潜血陽性なら、20〜25人に1人 にがんが見つかります。

- 検査で腸に穴が開くリスクは、1000人に1人 くらいです。

この2つを並べて説明すると、患者さんは納得しやすくなります。

とはいえ、実際のリスクは「医師による」「施設による」差が大きい。

各病院の説明書に沿って、統一した説明を行うのが望ましいでしょう。

前提・分析・結論

前提・分析・結論

前提

便潜血陽性者に対して内視鏡検査をどう説明するかは、診療現場で頻出するテーマである。

分析

日本消化器がん検診学会、厚労省、内視鏡学会の3つの統計がいずれも整合しており、

「がん発見率4〜5%」「穿孔リスク0.1%」という数値は客観的根拠を持つ。

説明の質を左右するのは、数値そのものではなく「伝え方」と「安心感」である。

結論

医療者は、確率を事実として提示しながらも、

「どの検査にもリスクはあるが、早期発見の意義はそれを上回る」という視点を持って説明すべきである。

秘書ユナのコメント

患者さんにとって「4%」や「0.1%」といった数字は、直感的に理解しにくいものです。

そのため「25人に1人」「1000人に1人」といった具体的な人数換算で伝えると安心感が生まれます。

また、「全国データに基づいて説明しています」と添えるだけで、信頼度がぐっと上がります。

こあら先生のひとり言

(合併症のリスクって、やる先生によって100倍くらい違うと思います)

インスタグラムならこちら