慢性閉塞性肺疾患(chronic obstructive pulmonary disease:COPD)は、

超簡単に言うと「煙草で肺が壊れる病気」です。

僕が研修医の頃は「肺気腫」と「慢性気管支炎」に分けていたように思います。

いつの間にか「COPD」という呼称が定着し、

最近では「気腫合併肺線維症」や「喘息合併COPD」といった新しい分類も使われるようになっています。

(1)問診と身体所見

問診では喫煙歴を必ず確認します。

COPDの原因のほとんどは喫煙です。

身体所見では体格もチェックします。

進行した患者さんは痩せていることが多く、

呼吸そのものにエネルギーを消費しているためだと考えられます。

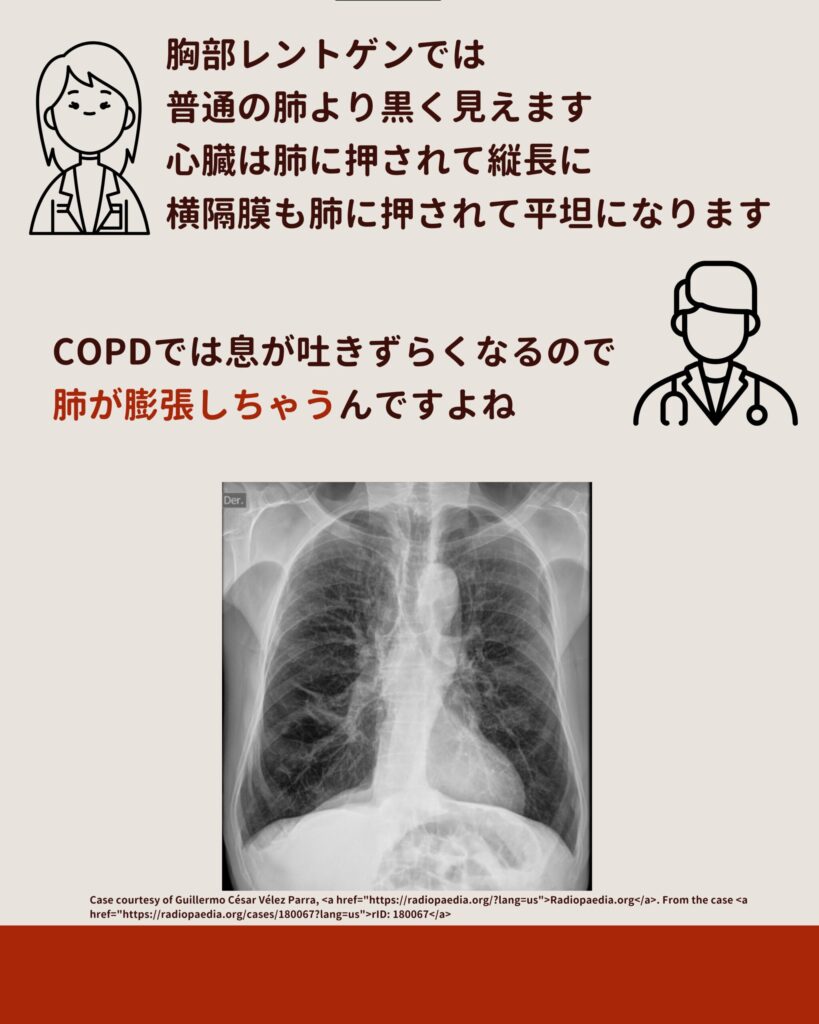

(2)胸部レントゲン

胸部レントゲンでは、肺が通常より黒く、心臓は縦長に、横隔膜は平坦になります。

息が吐きづらくなることで肺が膨らんでしまうためです。

(3)SpO₂(サチュレーション)

酸素飽和度(SpO₂)の低下も見られます。

肺が悪くなると、体に十分な酸素を取り込めなくなります。

(4)血液検査

息苦しさの原因が肺だけとは限りません。

CRPが高ければ肺炎、BNPが高ければ心不全、Hbが低ければ貧血、

血糖やクレアチニンの異常も重要な手がかりになります。

僕は「血液検査項目は多いほうが良い」という考え方をしています。

測らないと、見えない病気が隠れていることも多いからです。

(5)スパイロメトリー(肺機能検査)

COPDの診断の中心となる検査です。

1秒率(FEV₁%)が70%未満であれば閉塞性換気障害と診断されます。

一気に吐けないことが、COPDの特徴です。

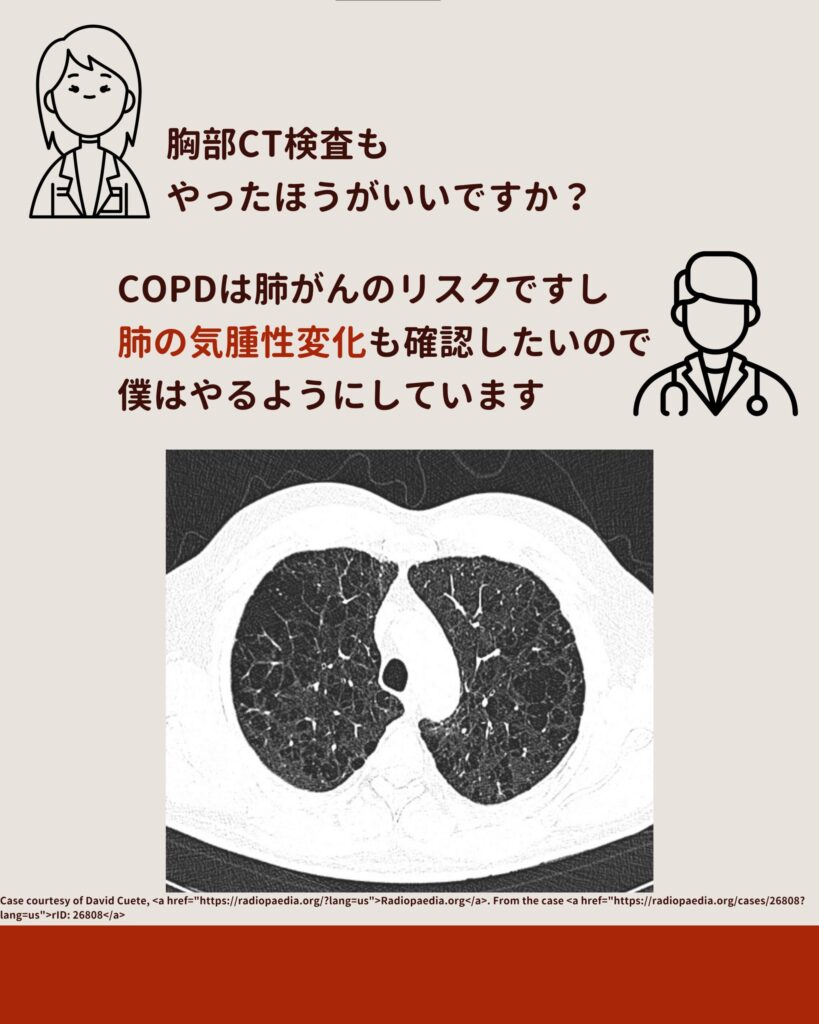

(6)胸部CT検査

COPDは肺がんのリスクを高めます。

また、気腫性変化の分布を確認するうえでも有用です。

僕はCTでの確認をルーチンにしています。

(7)呼気中一酸化窒素濃度(FeNO)

FeNOは喘息との鑑別に役立ちます。

気道の好酸球性炎症を見ている検査で、喘息合併COPDの診断にも用いられます。

(8)血液ガス分析(ABG)

二酸化炭素が蓄積しているかを確認します。

CO₂が高ければ重症と考え、必要に応じて在宅酸素療法も検討します。

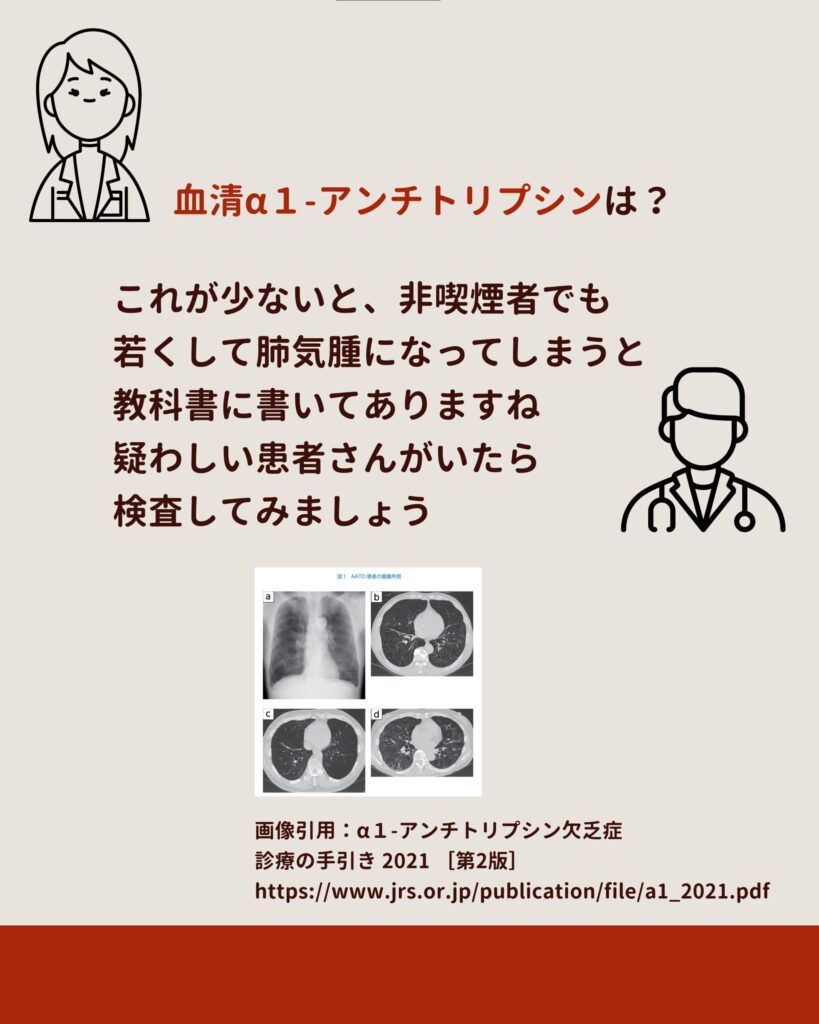

(9)血清α₁-アンチトリプシン

非喫煙者でも若くして肺気腫を発症することがある「α₁-アンチトリプシン欠乏症」。

教科書的にはまれですが、疑わしい場合は検査してみる価値があります。

秘書ユナのコメント

COPDの検査は多いように見えますが、どれも意味があります。

スパイロメトリーで呼吸機能を見て、CTで肺の構造を確認し、

FeNOやα₁-アンチトリプシンで他疾患を除外する。

「息苦しさの正体を探る臨床」という先生の言葉に、すべてがつながります。

前提・分析・結論

(前提)

COPDは喫煙を主因とする慢性呼吸器疾患であり、病態把握には多面的な検査が必要。

(分析)

画像・機能・血液・ガス・炎症など、異なる角度から評価することで、

他疾患との鑑別と重症度判断が可能になる。

(結論)

検査の目的は「正確な診断」だけでなく、

患者の息苦しさの背景を丁寧に読み解くことにある。

インスタグラムならこちら