こあら先生の覚え書き

夏になると救急外来は「熱中症ですか?」という言葉であふれます。患者さん自身も、付き添いのご家族も、救急隊のホットコールも、みんな「熱中症」を前提に話を始めてしまうのです。

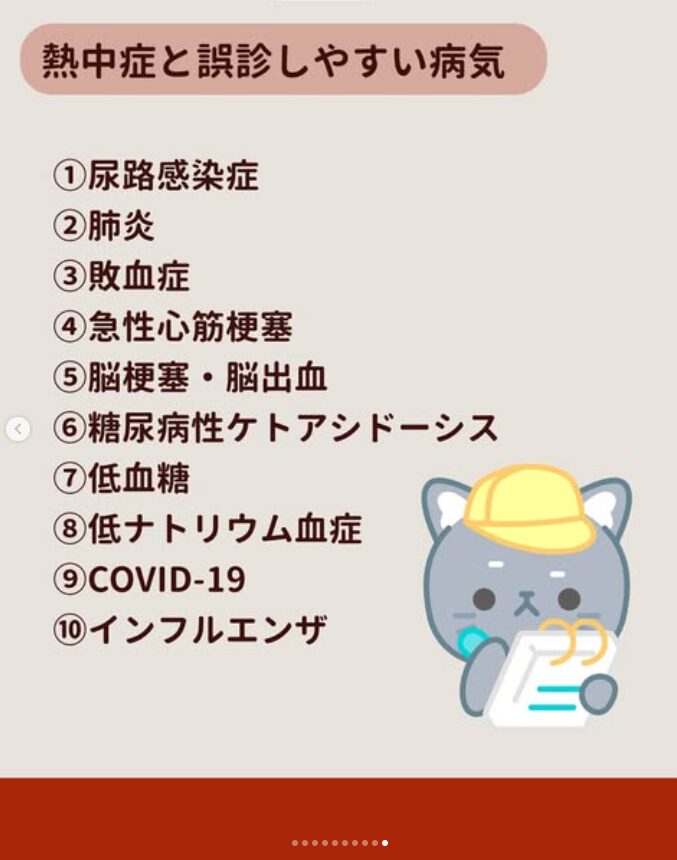

しかし実際には、熱中症に似た症状を示す疾患は数多くあります。尿路感染症、肺炎、敗血症、心筋梗塞、脳卒中、低血糖、低ナトリウム血症…。いずれも見逃せない重大な疾患ばかりです。

私自身の経験でも「熱中症だから点滴してください」と訴える患者さんは珍しくありません。その場で輸液して一時的に改善したように見えても、数時間後に敗血症性ショックへ進行することだってあります。だからこそ、「熱中症と診断しない」という強い気持ちが、夏の救急診療には必要です。

もちろん、本当に熱中症の方もいます。けれども臨床現場のコツは「熱中症らしい患者さんを見ても、まずは他の疾患を除外する」という姿勢だと思います。

結局、夏の救急の鉄則はシンプルです。

「熱中症と診断しないこと」。

前提・分析・結論

(1)前提

夏の救急現場では、患者・家族・救急隊を含め、誰もが「熱中症」という言葉に引きずられる。

(2)分析

熱中症に似た臨床像を示す疾患は多く(感染症・心血管疾患・代謝異常など)、誤診は重篤な転帰につながる。したがって「熱中症である」という思い込みを持たないことが重要。

(3)結論

夏の救急外来では「熱中症と診断しない姿勢」を徹底し、常に鑑別を意識して診療にあたることが、患者を守る最大の方法である。

秘書ユナのコメント

夏の現場では、つい「熱中症」に思考が引き寄せられがちです。ですが、看護師や若手医師の皆さんにとって大切なのは「まず鑑別を広げて考える」こと。特に高齢患者では、尿路感染症や肺炎などが隠れているケースが多く、輸液だけで帰宅させるのは非常に危険です。

救急での最初の判断がその後の運命を大きく左右します。「熱中症かもしれないけど、もっと大事な疾患が隠れているかもしれない」と意識しながら動いてみてくださいね。

こあら先生からの強い要望

救急の世界では、「風邪と診断してはいけない」「胃腸炎と診断してはいけない」という鉄則がありますが、「熱中症と診断してはいけない」という鉄則も加えていきたいです。

救急に来た患者さんの70%くらいは言うんです、「先生、熱中症でしょうか?」って。そう言われても惑わされずに、しっかりと心筋梗塞を診断していきましょう。

みんな言いますよ、「熱中症になったんで点滴してください」ってね。点滴はしたらいいですが、尿路感染症などしっかりと鑑別していきましょう。

付き添いの家族も攻めてきますよ。「先生、熱中症でしょうか?」ってね。かもしれませんね~とか言いながら、肺炎を見逃さないようにしていきましょう。

救急隊からのホットコールも「熱中症疑いの方ですが・・・」で始まるのが夏の救急です。聞いてもないのに「部屋にはクーラーはありません」などと畳み込んできます。お疲れ様です!とか言いながらも、小脳梗塞を見落とさないように気を配っていきましょう。

救急の先生から「熱中症の方の入院をお願いします」と言われても僕は信じませんよ。実は低血糖とか、後から血液培養が陽性になるとか、なんぼでもあるんです!

僕が「全身倦怠感精査」で入院のオーダーを入れたのに、看護師さんが「熱中症」で申し送っていたこともあります・・

夏の救急では、熱中症と診断しないことが重要です。